海洋生物学や映画など興味のある分野を足がかりに、機械学習モデルの作成に取り組んだ卒業生に話を伺いました。自分の興味関心事にビジネス視点を加えることで、実務にも通用する成果物を完成させたYさん。Neuro Diveに通所した経緯や学び、DX人材になるまでの過程について語っていただきました。

「好きなこと」から学習をスタートし、DX人材へとステップアップ

Y.Sさん(20代)

- Neuro Dive 福岡の利用期間:1年

-

就職先

三菱ケミカル物流株式会社

Neuro Diveでの学習

- 機械学習やPower BIのスキルを習得し、膨大なデータから傾向や法則性を見出す分析法を学んだ

- 自己理解講座を通じて「やりたいこと」を明確化し、DX領域に目標を定めた

- 実務での活用を意識したポートフォリオを作成し、実践力を証明した

最新技術の習得に向けてNeuro Diveへ

幼少時代は友だちとの交流を楽しんでいましたが、高校に入学してから友だち付き合いやコミュニケーションに難しさを感じるようになりました。感情をうまくコントロールできず、ルールを守らない人に対して憤りをぶつけてしまったこともあります。両親や養護教諭に相談して医療機関を受診したところ、注意欠陥・多動性障害(ADHD)と自閉症スペクトラム障害(ASD)の診断を受けました。

服薬治療を続けながら大学に進学。卒業研究の一環として、鳥類の行動データを分析する生態調査を行いました。そのとき、データ収集や分析に面白みを感じたことを覚えています。

卒業後の進路が定まらずにいたとき、両親が障害と折り合いながら就労する方法をインターネットで調べてくれました。検索結果の中で目を引いたのが、Neuro Diveです。一般的なパソコンスキルにとどまらず最新技術を習得できる点と、学びながら就職準備をできる点に惹かれました。「プログラミング未経験者には難易度が高そうだ」という不安はありましたが、近くに事業所があったので思い切って無料体験を利用することにしたのです。訪れてみると、支援員も利用者も親しみやすく居心地の良さを感じました。学習時間になると所内が集中モードに切り替わりましたが、ピリピリした空気ではなく、程よい緊張感に好感をもちました。

自分のペースで着実にスキルを習得

3日間の体験期間中にプログラミング言語のひとつであるPythonを学び、「難しいけれど自分にもできそうだ」と感じたことが通所の決め手になりました。初めは、「体調が安定している日はとりあえずNeuro Diveに行く」ことからスタート。次第に、Neuro Diveの学習スタイルが自分に合っていると感じるようになりました。Neuro Diveでは一人ひとりに最適化した学習プログラムに加え、オンラインの学習プラットフォーム「Udemy」も受講できます。学生時代、学習の進捗度を周りと比較して落ち込みがちだった私も、Neuro Diveの個別学習計画のもと自分のペースで段階的に学ぶことができました。ITアドバイザーとの面談で知識を整理し、成果物作成などのアウトプットを通じて知識を活用していたので、「学んで終わりになっていない」という手応えを感じられたのも良かったです。

さまざまな講座を受講した結果、データから傾向をつかむ分析手法に興味を覚え、機械学習とPower BIを自分の専門領域に定めました。もちろん、未経験者ならではの苦労がなかったわけではありません。プログラミングエラーの解決法を示す日本語サイトは少なく、思い通りに分析作業を進められませんでした。しかし、興味がある分野の調べ物は苦にならず、分析の精度が上がったときの達成感や、次の手を考える楽しさを感じるようになりました。

自分を客観視することで、やりたいことが見えてきた

学びを支えてくれたのが、Neuro Diveで学んだセルフマネジメントです。リフレーミングや自己理解の講座を通じて、これまでとは別の視点で物事を見たり、自分を客観視したりできるようになりました。以前はストレスを感じると暴食などの逃避行動を取っていましたが、ストレスをコントロールする力を養えたと思います。

また、自己分析のフレームワーク「Will Can Must」などを通じて、自分に「できること」と「やりたいこと」が見えてきました。私には不精な面がありますが、楽をするための努力なら惜しまないことに気づいたのです。「どうすれば面倒な仕事を効率化できるだろう」と、考えを巡らせることが好きなのだとわかりました。それならば、デジタル技術で業務プロセスを改善するDXこそ、自分の目指すべき仕事ではないかと思ったのです。

「好きなこと」を軸足に、汎用性の高い成果物を作成

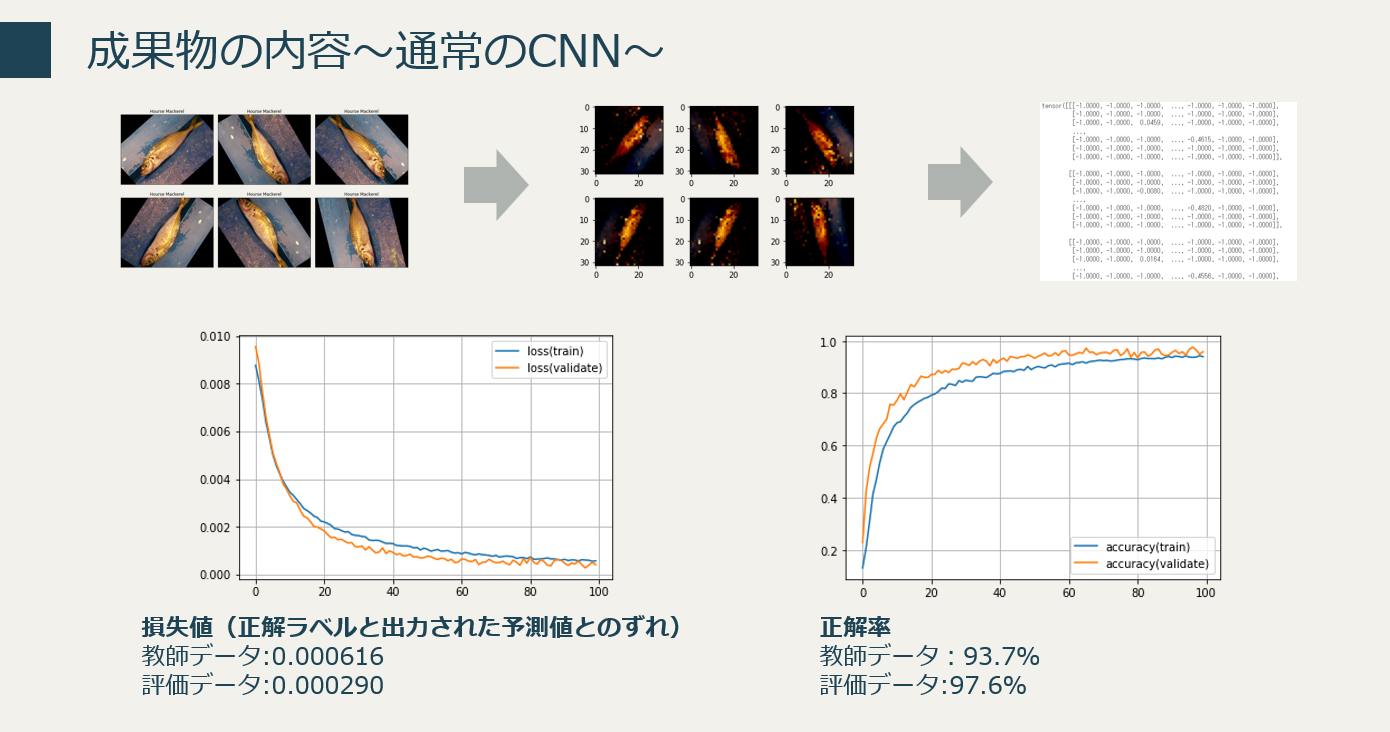

Neuro Diveでは学習内容のアウトプットとして成果物を作成しますが、私はDXにも応用できる機械学習モデルを作ることにしました。大学で海洋生物学を専攻していたので、魚の種類を特定できる画像分類モデルをテーマに設定。画像の解像度を上げるために、ツールの選定や画像処理のプロセスを何度も修正しました。

また映画が大好きなので、あらすじなどのキーワードから映画を分類できるモデルも作成することにしたのです。意欲的に取り組めるよう、興味のある分野からテーマを選びましたが、他の分野にも活かせる内容を意識しました。たとえば、魚類の画像分類モデルは商品の仕分け作業の自動化などに応用できます。映画のデータマイニングは、文章から重要な単語を抽出したり、メールを分類したりと幅広く活用できるでしょう。

支援員のサポートや情報をフル活用した就職活動

通所開始から9カ月後、成果物が完成し就職活動準備講座を受けるようになると、本格的に就職を意識するようになりました。支援員から就職活動のスケジュール作成をサポートしてもらったときは、「この期間はこの対策をがんばりましょう」というアドバイスをいただき、気持ちを奮起させました。初めての就職活動でしたが、求人票のチェックポイントや履歴書の書き方などを一から指導してもらえたので心強かったです。企業への配慮事項には、「口頭指示の理解が苦手」という特性だけでなく、「メモを取る時間をいただけると漏れが少なくなります」と特性への対処方法も書き添えるよう心がけました。

また、就職活動だけでなく就職後の仕事にも活かせそうな講座やイベント、支援団体を支援員に紹介してもらったことが、今につながっています。AIコミュニティやNeuro Dive卒業生との交流の場に参加したことで、さまざまな刺激を受け視野が広がるとともに、就職活動のモチベーションもアップしました。

就職活動にあたって、成果物をもとにしたポートフォリオを作成。成果物の出発点は個人的な探求心でしたが、ITアドバイザーから「“やりたかった”では足りない、“これができる”と成果物の価値を伝えなければ」と助言されました。どのような目的から作成したのか、完成後はどのような実務に活かせるのかを伝えられるよう考え、ビジネス視点を意識したポートフォリオが完成。企業向けの成果物発表会に臨みました。

就職後もNeuro Diveの学びを活かし、最新技術を導入

プレゼンの結果、私のポートフォリオに関心をもった会社から企業実習の機会をいただけることになりました。3日間の実習期間中に、PDFなどのテキストを文字データに変換するOCRツールを作成。社のDXはまだ初期段階だと伺いましたが、推進の取り組みが自分自身の成長にもつながると考え、就労への意欲が高まりました。以前にも障害者雇用の実績があるためか、定期的に1on1を設定してくださるなど、心理的安全性のある職場環境です。内定をいただけて、本当に良かったと思います。

現在は、Power Platformのようなローコード開発ツールを用いて、業務の自動化をはじめとするDXを担当。これまでメールやExcelで行っていた各種申請をデジタル化することで、作業時間の短縮など業務効率化を実現しています。また、サポート期間が終了するたび外部発注していたツールを内製化し、DXの加速を図っています。請求書や指示書など紙で運用されてきた業務が多いので、Neuro Diveで習得したOCR技術は不可欠です。

今後は、社内の膨大なデータを安全に管理するため、AWSといったクラウドサービスの知識も深めたいと考えています。Neuro Diveで習得したスキルのおかげで最新技術もスムーズに理解できるので、コード生成AIも積極的に取り入れていくつもりです。スキルアップと業務理解を深めて、社内で頼られる存在になりたいと思っています。

仕事を継続するためのソフトスキルも大切

Neuro Diveで身につけたのはITスキルだけではありません。自分を客観視して、過集中になりそうなときは作業の手を止めるなど、自分に合ったストレスコントロール法を実践しています。また、報連相を意識したり、声をかけるときは「お時間よろしいでしょうか」とクッション言葉を挟んだりと、コミュニケーション方法も意識しています。

Neuro Diveの利用を検討している方にも、ITスキルだけでなく職業準備性のトレーニングを大切にしていただきたいと思います。求人にあたって、会社は「きちんと仕事を継続できるか」「仕事を続けるための条件を自ら発信できるか」を見ているのではないでしょうか。私自身、Neuro Diveに毎日通所した実績が評価されたのではないかと思っています。「決まった時間に学習する」「困りごとがあれば相談する」という習慣の積み重ねによって、はたらく力を養ってください。