幼少期からの知的好奇心を武器に、WEBマーケティングの世界で活躍していたHさん。しかし、障害によるはたらきづらさを感じたHさんは、心機一転、Neuro Diveで障害理解とスキルの再構築に取り組みました。卒業後はデータ分析と業務効率化のスペシャリストとして、新たなキャリアを切り拓いています。Hさんが自分らしいポジションを確立するまでの軌跡を追います。

マルチスキルを身につけ、市場価値の高いDX人材に

H.Kさん(20代)

- Neuro Dive 渋谷の利用期間:1年1カ月

-

前職

広告代理店(WEBマーケティングコンサルタント) -

就職先

金融機関(ネット銀行)

Neuro Diveでの学習

- AIや業務効率化を学び、DXの「攻め」と「守り」の双方に対応できるスキルを習得

- 抽象化思考を身につけたことで、問題解決能力が向上

- ストレスへの対処法を身につけ、はたらきづらさを軽減

研究分野からマーケティング分野へ。論理的思考を武器にキャリアチェンジ

私は生物への関心が強く、幼い頃はよく虫眼鏡を手に動植物を観察していました。12歳の頃、iPS細胞の作製に成功した山中教授がノーベル生理学・医学賞を受賞したことから、再生医療にも興味をもつように。高校卒業後、学習院大学理学部生命科学科に進学し、細胞の再生メカニズムの研究をしていました。

しかし、研究者の道は門戸が狭く、キャリア形成に向けて別の道を歩むことにしたのです。昔から物事を順序立てて考えるタイプだったので、論理的思考能力を活かせる分野に進もうと考え、WEBマーケティングコンサルタントとして広告代理店に就職。学生時代、研究成果をプレゼンテーションした際、教授から「コンサルタントの素質がある」と言われた経験などから、適性があると感じていました。

障害特性のうっかりミスと過眠に悩み、キャリアを中断

入社後、成果分析や施策提案を担当し着実に実績を積んでいましたが、誤字脱字のようなうっかりミスに悩まされるようになりました。それだけでなく、日中、強い眠気に襲われる過眠症状が現れ、仕事に支障をきたすようになったのです。症状について調べてみたところ、ADHDの特性に類似していることがわかりました。知的好奇心や行動力といった自身の強みも、ADHDの特性に当てはまります。

振り返ってみると、小中学生の頃も授業中の耐えがたい眠気や忘れ物の多さに悩まされていたので、「やはり生まれつきの障害ではないか」と考え医療機関を受診することに。それまで発達障害の情報に触れる機会がなく、うっかりミスや眠気は誰にでも起こり得ると感じていたこともあり、受診のタイミングが遅れてしまいました。

ADHDという診断結果を聞いたときは、「性格の問題ではなかった」と得心しました。その後、うつ病を併発してしまい、体調の安定に向けて休職したものの症状の改善には至りませんでした。復職後、職場に出勤し経過観察を受ける必要がありましたが、週5日の出勤が体力的にも精神的にもつらく、勤続が難しい状況に。約2年勤めた会社を退職し、障害理解を深めることにしました。

Neuro DiveでITとマーケティングの融合に未来を見出す

障害特性に対処しつつキャリアアップする方法を模索していた私に、就労移行支援の存在を教えてくれたのは両親でした。障害理解を深めながら職業訓練を受けられると知り、さまざまな就労移行支援事業所を調べました。「うっかりミスや過眠への対処方法が身につけば、生きづらさを軽減し、特性を活かしながら活躍できそうだ」と思ったのです。

目に留まったのは、先端ITスキルを習得できるNeuro Diveでした。前職で培ったマーケティング知識にIT技術を融合すれば、さらに飛躍できるのではないかと考えました。マーケティングとITは相性がよく、ITを活用すれば、高度な分析に基づく意思決定や効果の可視化、PDCAサイクルの効率化などを期待できます。

Neuro Diveで習得できるITスキルの中でも、当時から話題になっていたAIと業務効率化に興味を覚えました。前職のWEB広告領域もAIの制御を受けていましたし、ChatGPTをはじめとする生成AIが急速に普及し始めていたため、AIスキルの有用性を感じていたのです。「マーケティングとIT領域の2軸で話せるジェネラリストを目指そう」と、Neuro Diveの利用を決意しました。

攻守に強い人材を目指して、専門スキルと体調管理法を習得

体調に合わせて徐々に通所日数を増やすことも可能でしたが、満員電車に慣れることも復職トレーニングの一環と考え、最初から週5で通所しました。事業所には専門性の高い人材が多く、事業所内で開催されていたAI関連イベントや日々の技術交流を通じて、多くの情報と刺激をもらいました。

また、先輩利用者との会話から、「分析能力と業務効率化スキルをあわせもつ人材は市場価値がある」と確信しました。DXには、業務効率化などに重点を置く「守りのDX」と分析に基づく「攻めのDX」がありますが、双方に精通する人材は希少価値があります。人材市場における差別化を図るため、攻守ともに強い人材を目指して、機械学習とデータ可視化、業務効率化の3領域を学びました。2024年時点、Neuro Diveの利用者は4つの専門領域から学習分野を選択できる方式でしたが、3つも選択したのでオーバーワークだったことは否めません。しかも、IT分野は情報のアップデートが目覚ましく、キャッチアップに追われました。しかし、興味があることを学ぶのは苦になりませんでしたし、Neuro Diveの学習スタイルは自分に合っていました。

自己理解やセルフマネジメントの講座を通じてストレス対処法を身につけたことも、体調の安定につながっていたと感じます。私の場合、脳疲労がストレスの一因となっていたので、予防のために定期的な休憩と水分補給を心がけるようになりました。また、デジタルデトックスも脳疲労の予防に有効なので、週末はアナログな趣味としてコーヒーのハンドドリップやコーヒー豆の自家焙煎を楽しんでいます。

市場ニーズをキャッチし、自身の方向性を修正

Neuro Diveで抽象化思考を身につけられたことも、大きな収穫になりました。視座を高くして多くの情報を包括すると、新たな解決策を見いだせます。データ分析や障害理解、また求職活動においても、抽象的に考えることで、さまざまな発見がありました。

利用開始から半年くらい経った頃、キャリアプランを方向修正するできごとがありました。Neuro Diveで転職・就職支援サービス「dodaチャレンジ」の求人開拓担当者と面談する機会があったのですが、「人事や総務などのコーポレート部門で、DX人材のニーズが高い」ことを伺ったのです。自分でも調べてみたところ、2023年3月期決算から上場企業を対象に人的資本の情報開示が義務化されたことを知りました。人的資本とは従業員の属性やダイバーシティの状況などを指しますが、正確な情報開示のためにも、また情報を経営・人事戦略に活かすためにも、DXスキルが不可欠です。これが、コーポレート部門のDX人材を志す契機となりました。

「離職率のAI予測」に挑戦。多角的な分析でポートフォリオを完成

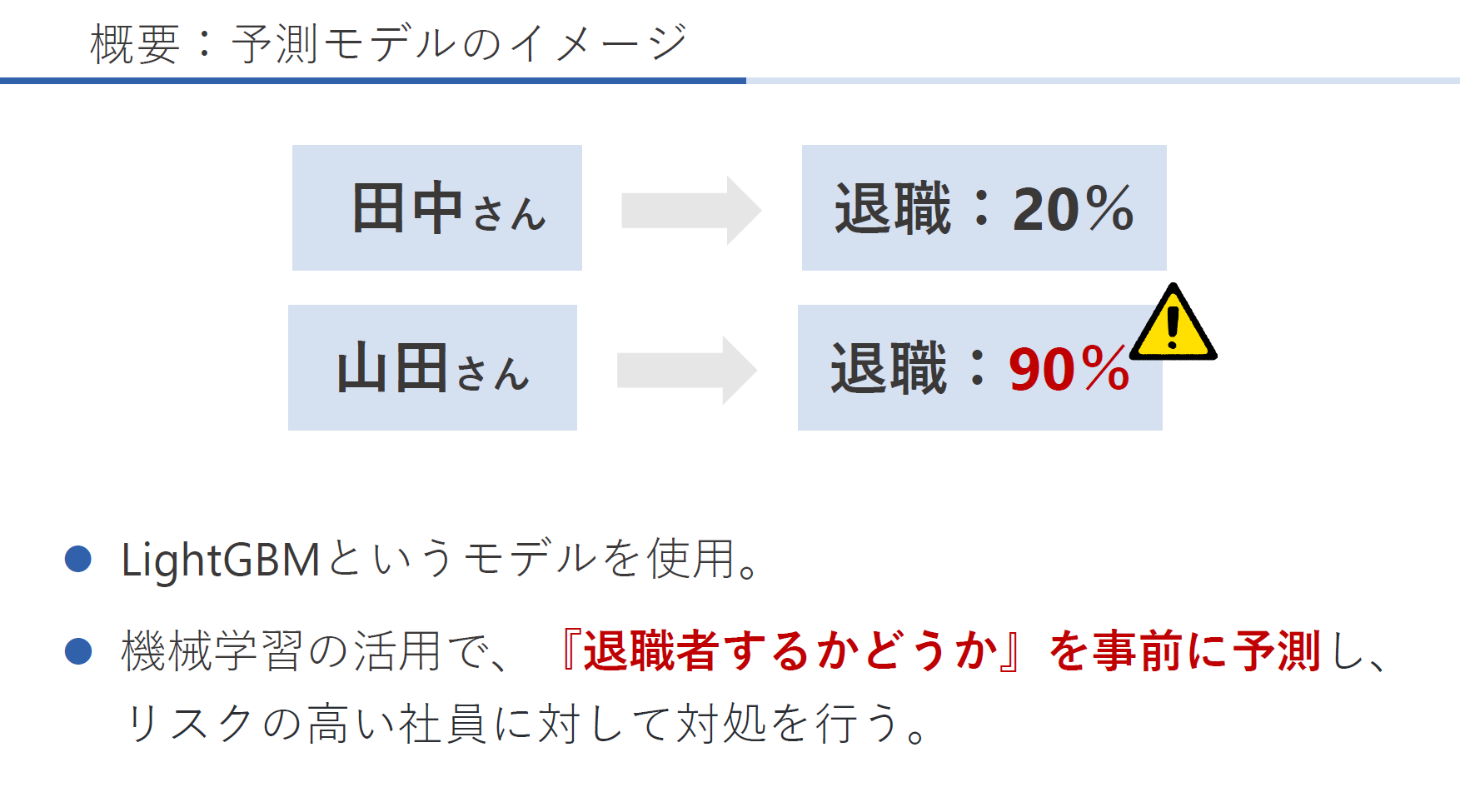

将来の目標に合わせ、「人事データ分析(離職率のAI予測)」をテーマに成果物を作成することにしました。オンラインプラットフォーム「Kaggle」で収集したさまざまな人事データからAIモデルを作成し、離職率を予測するというものです。

しかし実際に分析を進めてみると、婚姻状況のようなカテゴリデータと数値データをどのように関連づけて効果を検証していくか、という壁に突き当たりました。分析の結果、すべての変数において離職に与える影響が小さく、離職にはさまざまな要素が複雑に絡み合っていることがわかり、解釈にも頭を悩ませました。

それでも、AIが出した予測結果と、自身でおこなった統計分析の結果を比較しながら、多角的な視点で結論にたどりつくことができたのです。ITアドバイザーから情報を補足すべき箇所をアドバイスしてもらいながら完成度を高め、就職活動のポートフォリオとして活用できるものに仕上がりました。

企業実習で自律的な学習能力と専門スキルを証明

成果物発表会を終え、本格的な就職活動がスタート。dodaチャレンジから届いた求人情報を閲覧していたところ、目を引いたのが現在の職場の求人でした。「コーポレート部門で、業務効率化やデータ可視化、データ分析のスキルを発揮したい」という志向と募集要項がマッチしていたので、応募を決意しました。

ポートフォリオに対してポジティブなフィードバックをいただき、2週間の企業実習へ進みました。前半の課題は、Excelマクロによって残業報告書の発行を自動化する業務効率化ソリューションの実装です。それまで多くの工数を要していた作業を30秒程度に短縮し、評価を得ることができました。後半の課題は、PowerBIによって残業データを可視化し現状を把握することで、残業が発生しやすい箇所を分析するためのダッシュボード作成です。課題の達成が、スキルの証明につながったと感じています。

面接では、自身の強みとして「自律的な学習能力」と「攻守のスキル」を強調しました。自ら積極的に情報収集や学習に取り組み、入社後もスキルアップできることをアピール。また、AIを活用した「攻めのDX」と業務効率化を主体とした「守りのDX」、その双方を実現できる点を伝えました。Neuro Diveの支援員とともに、特性についてわかりやすく説明できるよう練習していたので、障害に対する認識のすり合わせも注力した点です。採用担当者から穏やかな人柄と作業のスピード感を評価していただき、2次面接をスキップして内定を獲得。希望職種への就職が叶いました。

次なる目標は、間接部門のデータサイエンティスト

現在は人事部に所属。体調と相談しながら、週2~3日程度、在宅勤務を取り入れているため、ワーク・ライフ・バランスも問題ありません。メイン業務は、定期的に発生する厚生業務の自動化や、人事関連データを集約したダッシュボードの開発です。また、事業に投入した時間や労力に対してどれだけの成果を得られているかを把握すべく、生産性の分析を立案しました。Neuro Diveで習得したスキルは、マクロやPowerAutomateの実装、PowerBIによるデータ可視化、データ前処理の効率化など、さまざまな場面で役立っています。

今後はさらなるスキルアップを図り、人事や財務の領域でデータサイエンティストとして活躍することが目標です。一般的に、データサイエンティストは営業やマーケティングなど売上に直結する領域でアサインされてきました。しかし、人事や財務など売上に直結しない間接部門のデータも、企業力を示す重要な指標です。間違いなく存在するデータサイエンティストの需要に応え、会社の意思決定や課題解決に貢献できるよう挑戦を続けていきたいと思っています。 Neuro Diveの利用を検討している方も、市場のニーズを把握し、どのようなスキルが求められているかを考えてみてください。興味関心のある分野を突き詰めるのも良いですが、ニーズがなければせっかくのスキルを活かせません。支援員やITアドバイザーと相談しながら、業界や自分自身への理解を深めることをおすすめします。