発達障害のある人は、自分の得手不得手を整理することがキャリア形成の鍵となります。しかし、「自分の得意なことがわからない」「そもそも得手不得手を把握する必要性を感じない」という人もいるでしょう。そこで今回は、自己理解を通して自分の得意なことを見つける価値やポイントを解説します。「なりたい自分」を見つけ、キャリア形成に活かしてください。

目次

発達障害のある人に自己理解が必要な理由

発達障害は、「発達の凸凹」と表現されるように得手不得手の差が大きいといわれる障害です。発達障害のある人の中にはビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズのように、自分の得手を見出し社会的成功を収めている人も少なくありません。もちろん、「社会的成功=幸せ」ではありませんし、「得手を活かさなくても自立できる」という人もいるでしょう。

得手を見出そうと躍起になる必要はありませんが、発達障害のある人には、社会に出る前に自己理解を深めるようおすすめします。なぜなら、発達障害の特性は強みにも弱みにもなり得るからです。たとえば、論理的に一つの物事を突きつめるタイプの人が、突発的なタスクの多い仕事に就いてしまうと、ストレスによって早期離職する可能性があります。

自己理解の不足は特性と仕事のミスマッチを招き、本来、強みであるはずの特性が弱みに変わってしまうかもしれません。では、自己理解を深めるには、どのようなプロセスをたどれば良いのでしょうか。

自己理解のプロセス

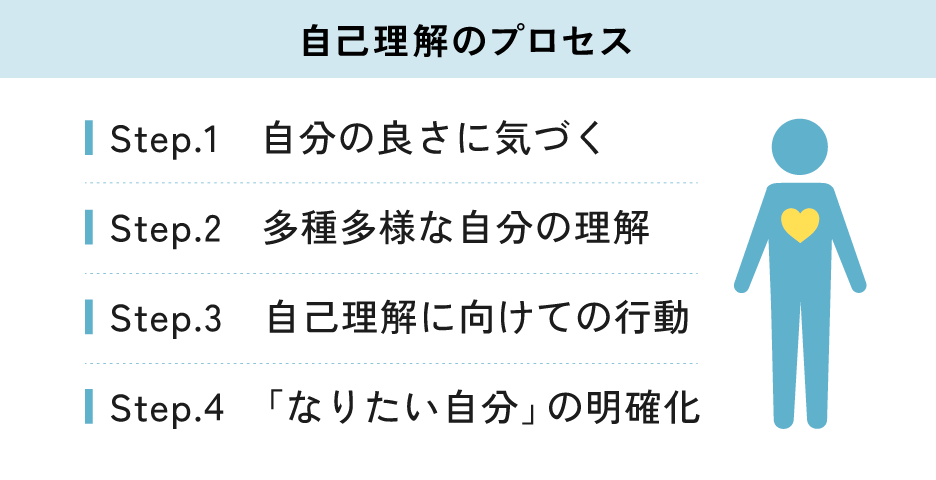

国立大学の教育学研究科で作成された「自己理解の実態把握表」を基に、自己理解のプロセスを図にすると、以下のようになります。

自分の良さに気づく:好きなことや得意なことを整理し、自分の良いところに意識を向けていく段階

多種多様な自分の理解:自分の美点や欠点、得手不得手を意識しながら、自分の良さを把握していく段階

自己理解に向けての行動:自分の良さを活かしながら、どのように取り組めば良いかを考え、行動につなげていく段階

「なりたい自分」の明確化:「なりたい自分」を理解し、行動していく段階

障害の有無にかかわらず、誰しも「自分のことは自分が一番理解している」と思うものでしょう。しかし、「一歩引いた視点で自分を客観視すること」や「美点も欠点もありのまま受け止めること」は、難しいものです。いったんセルフイメージをリセットして、自己理解を深める機会を設けると良いでしょう。

(参考:群馬大学リポジトリ「高等特別支援学校生徒における自己理解を促す指導支援内容・方法」)

発達障害のある人が自己理解を深めるためのポイント

自己理解に必要なものは、「内省」「他者からのフィードバック」「体験」です。各々について解説します。

内省

自分の得手不得手を整理するには、さまざまなフレームワークやツールを活用すると良いでしょう。たとえば、厚生労働省が公開しているキャリア・プランニングのためのウェブサイト「マイ・ジョブカード」には、以下のような自己診断ツールが用意されています。各ツールでどのようなことがわかるのか、詳しく紹介しましょう。

「ジョブカード」とは、キャリア・コンサルティングを受けながら自身の履歴や職業経験などの情報を蓄積し、職業能力証明などに用いるツールのことです。 (参考:厚生労働省「ジョブ・カード制度」)

興味診断

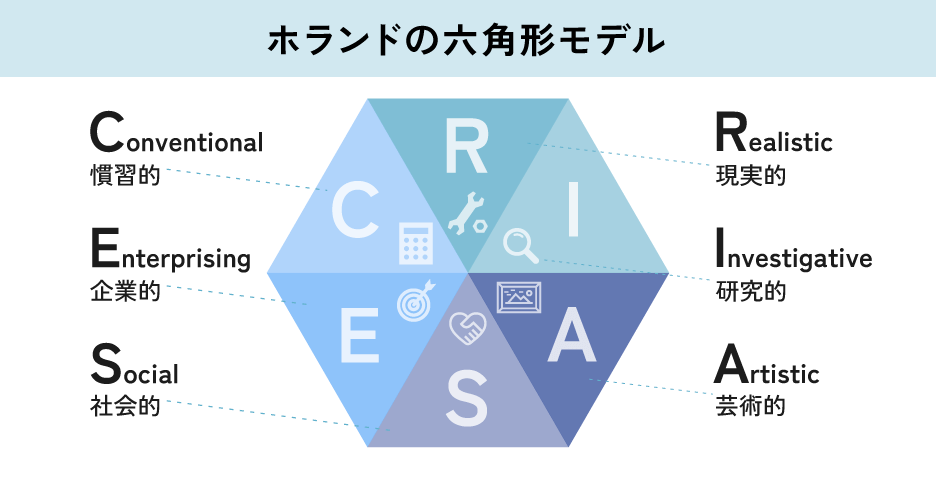

アメリカの職業心理学者ジョン・L・ホランドが提唱したホランドコードに基づく診断です。ホランドは、職業適性を6つのカテゴリーに分類しました。

6つのカテゴリー「RIASEC」は各々、以下のような傾向を表しています。

| カテゴリー | 傾向 |

| Realistic(現実的) | 機械操作や技術的な問題解決など、実践的で体系化された活動を好み、個人作業とチームワークの双方に対応できるタイプ |

| Investigative(研究的) | 専門的な分野で論理的なプロセスを重視し、リサーチや分析、実験を通じて、新たな知識や発見を模索するタイプ |

| Artistic(芸術的) | 豊かな感性を活かし、アートや音楽、文学などの芸術的な分野で自己表現を楽しむタイプ |

| Social(社会的) | 教育や福祉などの分野で他者をサポートしたり、チームワークによって問題を解決したり、他者に影響を与える活動に価値を見出すタイプ |

| Enterprising(企業的) | 組織の運営やプロジェクトの企画などに関心をもち、目標達成に向けて他者と交渉しリーダーシップを発揮するタイプ |

| Conventional(慣習的) | 秩序が保たれた仕事環境を好み、データ処理など資料を扱う仕事において正確性を発揮するタイプ |

興味診断を通して、自分の職業特性がどのカテゴリーと強く結びついているのかを推定できます。

スキルチェック

自分がどのようなスキルに自信をもっているのかセルフモニタリングできる診断です。マイジョブ・カードでは、「基礎スキル」「対人スキル」「対物スキル」を数値化できます。調査研究機関の調査によると、基礎スキルや対人スキルには、約4割の人が自信をもっていますが、「機械やシステムを修理すること」「プログラミングを行うこと」などの対物スキルには自信がないという回答が多く見られました。対物スキルに自信をもっている人はその才能を活かしつつ、基礎スキルや対人スキルを伸ばすことで、市場価値の高いスキルセットを獲得できるでしょう。

(参考:労働政策研究・研修機構「成人の職業スキル・生活スキル・職業意識」)

価値観診断

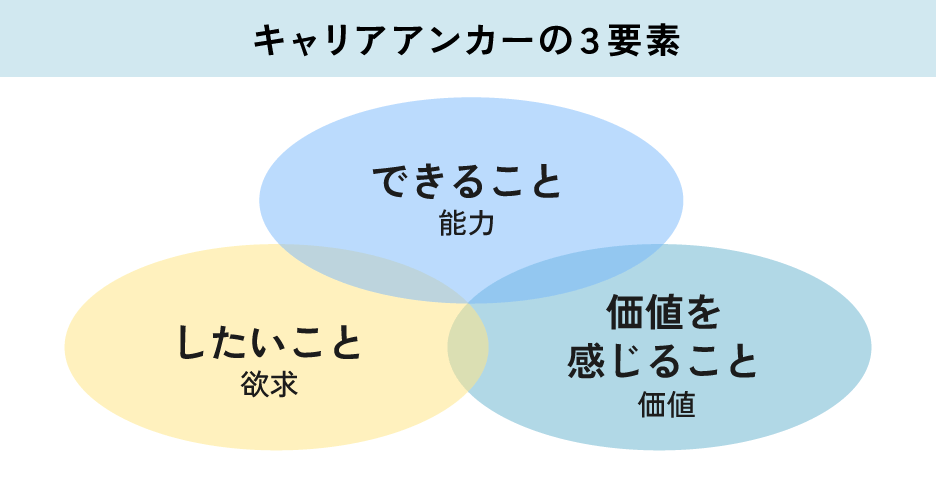

キャリアを形成する上で、判断軸となる価値観の一つが「キャリアアンカー」です。提唱者のエドガー・H・シャインは、キャリアを形成する上で「譲れない価値観や欲求」を明確にする重要性を説きました。アンカーが英語で船の錨(いかり)を意味する通り、キャリアアンカーは人生という大海で潮に流されず、自分の航路を進むための軸となります。エドガーはキャリアアンカーを以下のような8つのカテゴリーに分類しました。

- 専門・職能別能力

- 経営管理能力

- 自律・独立

- 保障・安定

- 起業家的創造性

- 奉仕・社会貢献

- 純粋な挑戦

- ライフスタイル

自分の属性を明らかにすることで、どのようなはたらき方に価値や幸せを見出す傾向にあるのか把握できるでしょう。マイジョブ・カードでは、「専門志向」「経営管理志向」「自律志向」「起業家志向」「生活重視志向」の6カテゴリーで価値観を診断できます。

また、シャインはキャリアアンカーを把握するには、3要素の答えがヒントになると語っています。

これら3つの要素を混同せず、各々について自分に問いかけてみることが大切です。

「興味診断」「スキルチェック」「価値観診断」を総合的に検証してみると、自分の得意なことや目指すべき方向性が浮き彫りになってくる可能性があります。たとえば、以下のような人はデータサイエンティストやプログラマーの適性があるかもしれません。

- 興味診断の結果:「Investigative(研究的)」の志向が強い

- スキルチェックの結果:「対物スキル」に自信がある

- 価値観診断の結果:「専門志向」に重きを置いている

ただし、自己分析だけでなく、他者の視点を借りた「他己分析」によって、より深く自分を理解できるでしょう。次の章で解説します。

(参考:マイ・ジョブカード「自己診断一覧」)

他者からのフィードバック

発達障害があると、自分や他者に対する認識にバイアス(先入観や偏り)が生じやすいという研究報告があります。その結果、無意識に「自分を否定的、あるいは誇大妄想的に捉える」「自己認識を拒否する」など、自己理解の困難が生じがちです。

たとえば、発達障害のある人が「これくらいできて当たり前だろう」と思っていることも、バイアスを取り除いて客観視すると大きな強みだったということもあるでしょう。自分で自分を客観視するのは難しいものですが、信頼できる家族や知人のフィードバックによってバイアスを取り除く方法もあります。発達障害者支援センターのような支援機関やハローワークの担当者、民間サービスのキャリアコンサルタントに相談するのも良いでしょう。

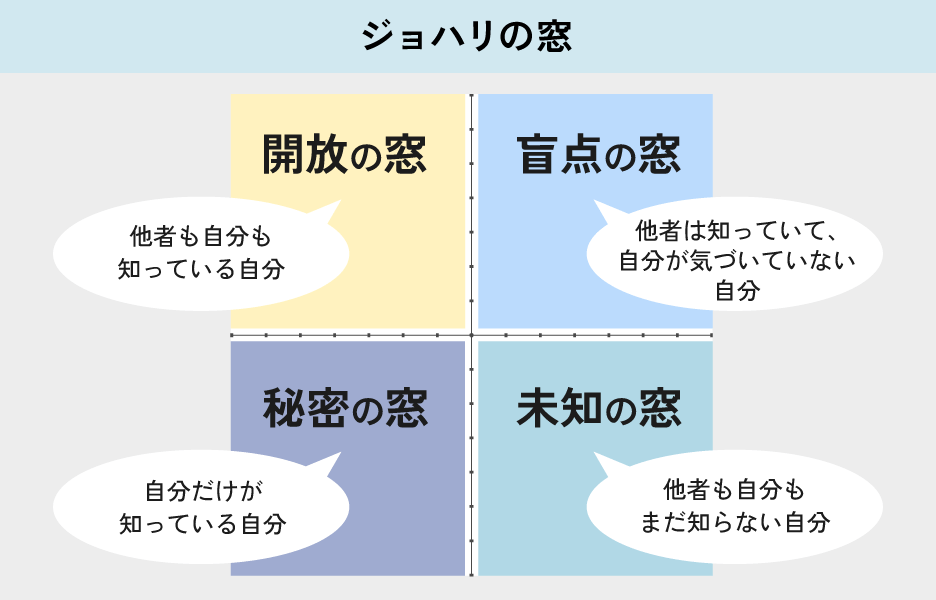

ジョハリの窓

自己理解を深めるための心理学モデルの一つに「ジョハリの窓」があります。ジョハリの窓とは、「自分から見た自分」と「他者から見た自分」を切り分けて分析することで、認識のズレを把握できる心理学モデルです。

ジョハリの窓では、以下の4領域を基準に自己分析を行います。

主な分析方法として、項目選択や自由記述、アプリなどがありますが、ここでは項目選択の方法を紹介しましょう。まず、「発想力がある」「段取り力がある」「責任感がある」など数十項目の気質の中から、自分に当てはまると思う項目に丸をつけます。数人の信頼できる人にも分析をお願いしましょう。以下を参考にしながら、丸のついた項目を4領域に分類する流れです。

開放の窓:自分も他者も丸をつけた項目

盲点の窓:自分は丸をつけず、他者が丸をつけた項目

秘密の窓:自分が丸をつけ、他者は丸をつけなかった項目

未知の窓:自分も他者も丸をつけなかった項目

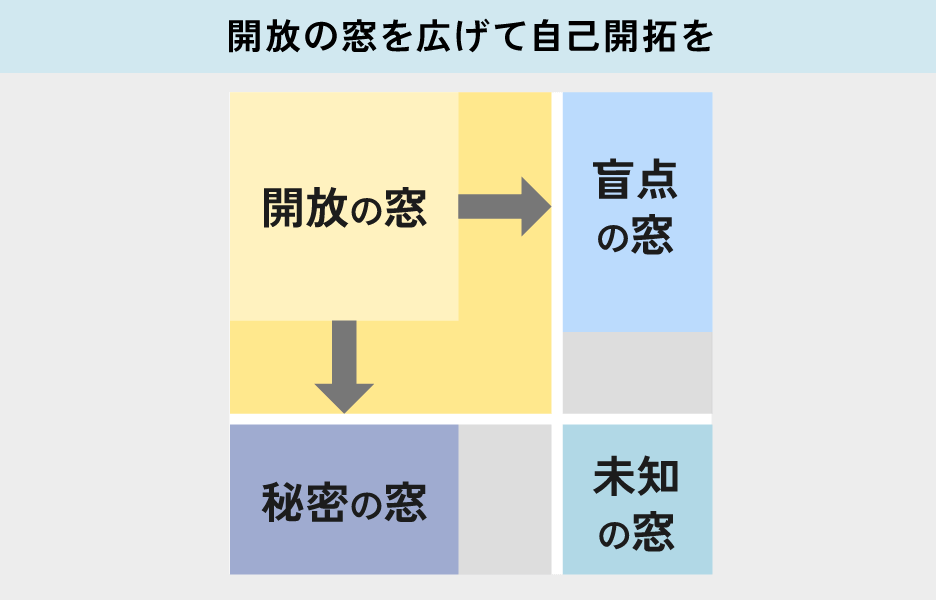

盲点の窓に当てはまる項目を検証することで、自分の得意なことや美点を見いだすきっかけになります。秘密の窓は、コンプレックスやトラウマのような「隠したい自分」です。盲点の窓と秘密の窓を小さくし、開放の窓を広げる努力は、自己開拓や才能の開花につながるでしょう。その過程で、未知の窓に隠された自分の才能を発掘できるかもしれません。

複数人で分析する手法が一般的ですが、自分一人で分析できるアプリもあるので、試してみてはいかがでしょうか。

体験

内省やフィードバックで自分の得意なことに気づき、はたらき方をイメージできたら、さまざまな経験を通してイメージを明確化すると良いでしょう。とはいえ、転職を繰り返すと入社選考で不利になりやすいというリスクがあります。

就労移行支援事業所や職業訓練などを利用し、はたらくイメージをつかんでから就職活動に踏み出すのも一つの道筋です。自分に合う就労移行支援事業所を選ぶと、自己理解やスキルを向上できるとともに、企業実習でスキルを体験的に試行できます。

就労移行支援事業所「Neuro Dive」で得手を活かす仕事を見つけよう

VUCAと呼ばれる予測困難な時代に踏み出していくには、自己理解の上に立ったキャリア形成が大切です。先端ITに特化した就労移行支援事業所「Neuro Dive」では、ビジネスの基礎力となる自己理解を重視しています。自己理解講座や自己対処講座を通じて、自分の得手不得手やパーソナリティを把握。さらに、4つの専門領域の中から、自分の興味や適性に合ったスキルを身につけられます。通所生同士の交流も、新たな視点の獲得や自己理解につながるでしょう。

Neuro Diveの学習内容や就労支援について知りたい方は、無料WEB説明会にご参加ください。

先端ITスキル向上を目指すあなたへ。

就労移行支援「Neuro Dive」は、IT系職種に必要なスキルを身に着け活躍を目指す就労移行支援サービスです。無料のダウンロード資料でサービスの特徴をチェック!

まずは資料請求から資料をダウンロードするNeuro Diveでは、AIを活用したデータ分析や業務効率化(RPA)のスキルを習得し活躍を目指せます。

希望者向けの個別面談付きWEB説明会に申し込む