ADHDがある人の中には、「イライラすることが多い」「ストレスで体調を崩しがち」という人もいるでしょう。同じ悩みのあるADHDの人は少なくありません。近年、ADHD(注意欠如・多動症)の特性とストレス脆弱性との関連性が明らかになってきました。なぜADHDがあるとストレスを感じやすいのか、ADHDがある人はどのようにストレスと付き合えば良いのか、考えてみましょう。

目次

ストレスに悩む「大人のADHD」が急増

ADHD(注意欠如・多動症)とは、脳機能の偏りが原因といわれる発達障害の一つです。幼児期に診断を受けた人の中には、障害受容や自己理解が進み、成人期になると特別なサポートを必要としないケースもあります。しかし未診断のまま成人し、ストレスによるメンタル不調をきっかけに発達障害が明らかになるケースも急増しています。

信州大学の研究グループは、20歳以上のADHD年間発生率が、2010年度から2019年度の間に21.1倍も増加したことを明らかにしました。ADHDは先天性の障害といわれているため、成人後に発症したと考えるより、幼児期は見過ごされていた特性が成人後に目立つようになったと考える方が自然でしょう。ADHDの認知度が向上し、診断を受ける人が増えたことも「大人のADHD」急増の一因と考えられます。

また、タスクに追われる現代生活やデジタルメディアの氾濫が脳に負荷を与え、ADHDの症状を顕著にしているという説もあります。とはいえ、マルチタスクやICTデバイスを避けようとすれば、はたらき方が限定されてしまうでしょう。ADHDのある人は、ストレスを軽減する術を身につけるとはたらきやすくなります。

(出典:信州大学「2012年から2017年にかけて大人のADHDの診断数が日本で急増」)

そもそもストレスとは

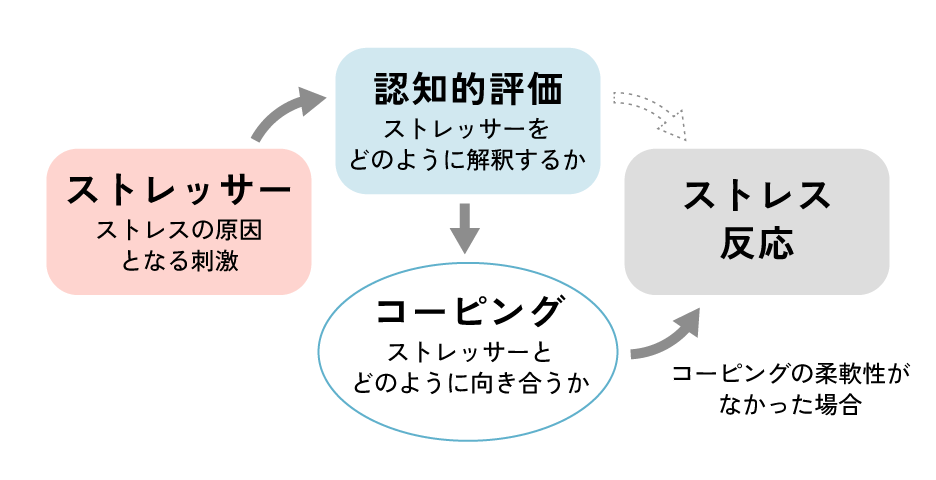

厚生労働省の「厚生労働白書」では、ストレスを「外部からの刺激など(ストレッサー)によって、心身に生じる反応(ストレス反応)のこと」と定義しています。心理学者のラザルスは自身が提唱した心理学的ストレスモデルにおいて、ストレッサー(ストレスの原因)が直接的にストレスを引き起こすわけではなく、認知的評価やコーピングによって反応は変化することを説きました。認知的評価とは、「ストレッサーをどう受け止めるか」という主観的な解釈のこと。そして、コーピングはストレッサーへの対処方法を表す言葉です。

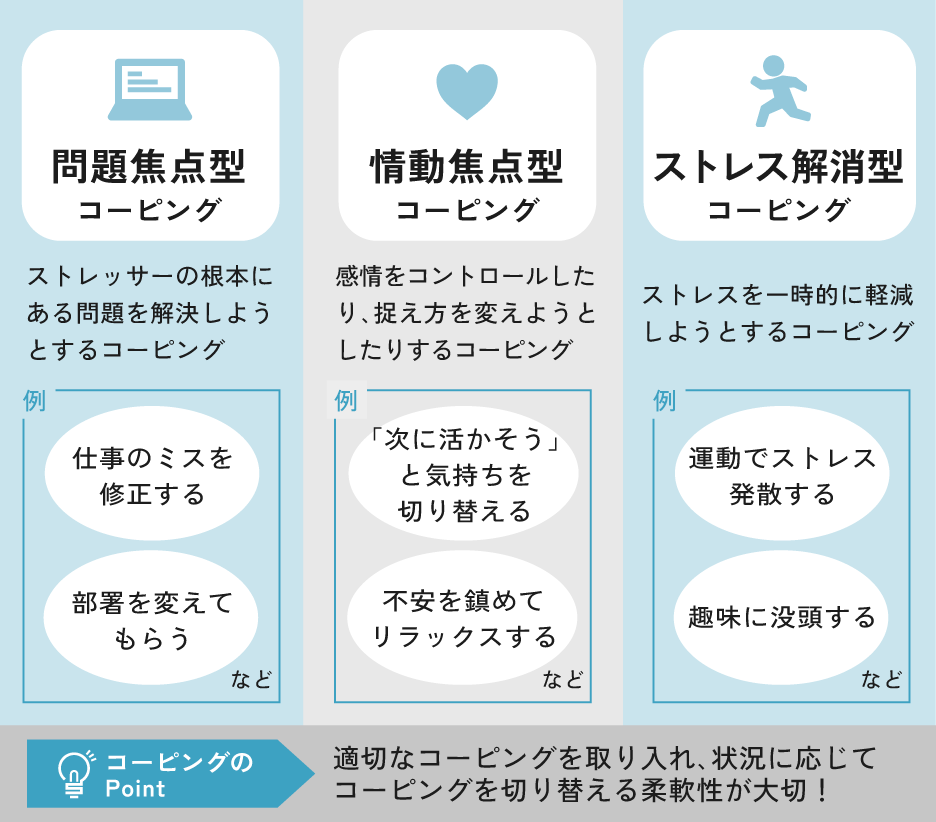

ストレッサーの一例が、異動や昇進です。認知的評価は人それぞれなので、重責の仕事を任されるようになったとき、「重荷」と捉える人もいれば「やりがい」に感じる人もいるでしょう。コーピングにも、「異動のことは忘れて楽しいことを考えよう」というストレス解消型や、「新しい環境に慣れる工夫をしよう」と考える問題焦点型など、さまざまなタイプがあります。そのため、同じ条件下でもストレスを感じるかどうかは、その人次第です。そして、コーピングが機能しなかったときに別のコーピングを用いる柔軟性をもっていると、ストレス解消に役立つ可能性があります。

(引用:厚生労働省「令和6年版 厚生労働白書」)

ADHDのある人はなぜストレスを感じやすいのか

厚生労働省が実施した「成人発達障害支援に関する実態調査」によると、発達障害がある人の86%がストレス対処に困難を感じています。

ADHDのある人はストレスを感じやすいといわれますが、それはなぜでしょうか。ここからは、ADHDとストレスの関連性にまつわる仮説を取り上げます。

(出典:厚生労働省「成人期の発達障害診療専門拠点機関の機能の整備と安定的な運営ガイドラインの作成のための研究」)

(1)ストレッサーに直面する機会が多い

ADHDには次のような特性があるといわれています。ただし、特性の現れ方は人それぞれです。

|

【不注意】 ●注意散漫でケアレスミスが多い ●忘れ物や失くし物が多い ●集中力を維持しづらい ●整理整頓が苦手 ●他者の話に耳を傾けづらい ●優先順位をつけることが苦手 など 【多動性・衝動性】 ●落ち着きがない ●向こう見ずな言動が多い ●集中力を維持しづらい ●一方的に話してしまうことがある ●順番を待つことが苦手 ●他者の妨害をしてしまう など |

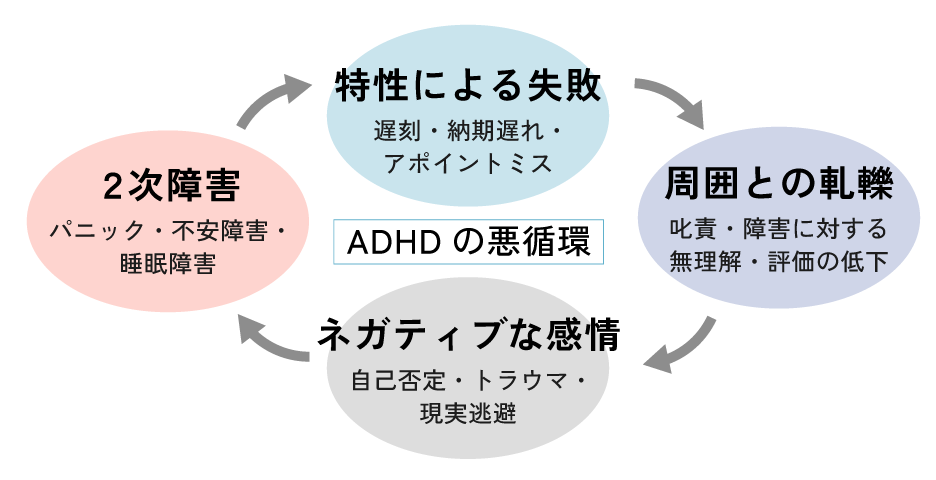

これらの特性によって、周囲から注意を受けたり、人と衝突したり、ストレッサーに直面する場面が比較的多い傾向にあります。

(2)コーピングの柔軟性が弱い

ストレッサーに対し適切に対処するにはコーピングの柔軟性が必要ですが、さまざまな研究結果は、ADHDの特性がコーピングの柔軟性を低下させる可能性を示唆しています。

ADHDのある人はストレッサーに直面したとき、最適なコーピングを選択できない可能性があるといわれています。また「固執」という特性をもっている場合、コーピングが機能しなかったときでも同じ方法にこだわってしまい、新たなコーピングに切り替えられないことがあるかもしれません。

(3)反芻思考に偏ることがある

人は、ストレッサーに対して「自己注目」という反応を示すことがあります。自己注目とは自分に意識が向いている状態のことを指し、「反省」や「理解」などポジティブな作用を生み出すものです。ところが、ADHDのある人は自己注目の中でも「反芻」思考へと傾く傾向にあります。「嫌なことが頭から離れない」状態となり、ストレスを感じてしまうことがあるため注意が必要です。

(4)幸せホルモンが分泌しづらい

ADHDがある人は「セロトニン神経系に異常が見られる」という報告があります。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神を安定させる物質です。ADHDがある人は、セロトニン不足によってストレス脆弱性を引き起こす可能性があります。

(5)サポートを意識しづらい

人は意識的にせよ無意識にせよ、「いざというとき、周囲のサポートを受けられる」と信じることでストレスを回避できます。しかし、ADHDのある人は特性ゆえにその確信をもてず、不安を感じてしまうことがあるでしょう。

(6)他者の感情に敏感

他者の感情に敏感な特性のある人は、「相手の気持ちに寄り添いたい」「期待に応えたい」という思いがプレッシャーとなって、ストレスを感じる可能性があります。

ADHDの人によくあるストレスの原因と対処法

ADHDのある人が、仕事やプライベートで感じやすいストレスと、おすすめの対処方法を紹介します。

人間関係のストレス

不注意の特性がある人は会話に集中できず、「人の話を聞いていない」と誤解される可能性があります。また、多動性・衝動性がある人は感情のコントロールが苦手な傾向があるため、突発的に怒りを露わにして後悔してしまうケースもあるかもしれません。

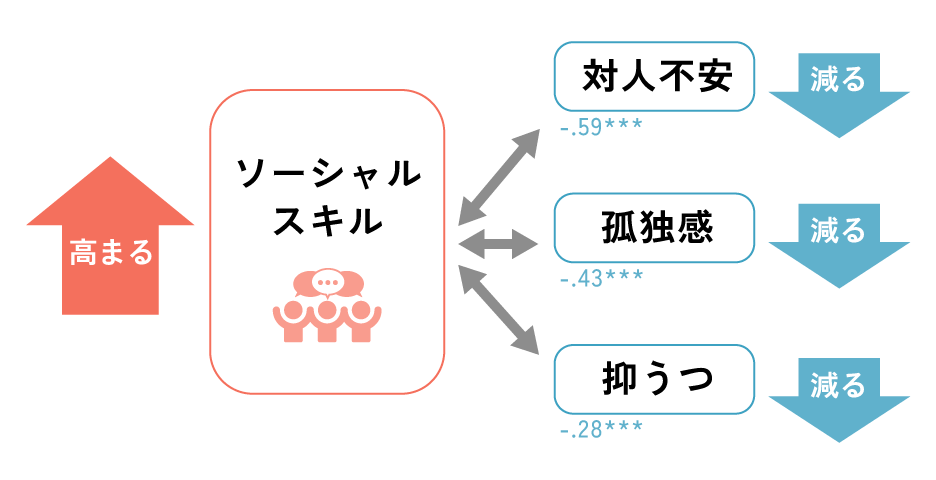

そのような悩みを抱えるADHDの人に対して、2000年頃から実施されている心理療法の一つが認知行動療法です。認知行動療法にはさまざまな手法がありますが、たとえば「ソーシャルスキルトレーニング」ではロールプレイングを通じてTPOにふさわしい言動を習得できます。また、「アンガーマネジメント」は怒りとの付き合い方を学ぶトレーニングです。良好な人間関係を築く礎として、認知行動療法が役立つ可能性があります。

(出典:東京学芸大学『相川・藤田:成人用ソーシャルスキル自己評定尺度の構成』p5.「尺度間相関」の表を基に作成)

時間やモノを整理できないことへのイライラ

ADHDがある人は、実行機能の弱さによって時間管理や整理整頓に支障をきたし、無秩序な状態に自己嫌悪や焦りを感じることがあるかもしれません。ADHDがある人は、「やるべきこと」より「楽しいこと」に集中力を発揮しやすい傾向にあります。その特性は「不真面目」と捉えられることがあるかもしれませんが、発想力や行動力の源でもあります。

なるべく「やるべきこと」を「楽しいこと」に変える工夫をしましょう。たとえば、チーム制の習慣化アプリを活用して、仲間と励ましあいながら楽しく時間管理や整理整頓に取り組むのも一つの方法です。

(参考:エーテンラボ株式会社「成年期ADHD患者の時間管理にチーム制アプリが有効」)

感覚過敏による不快感

感覚過敏の特性がある人は、抑うつや引きこもりによって日常生活に支障をきたす率が高いことが明らかになっています。外部刺激を我慢せず、苦痛をやわらげる対策を施すことが大切です。

視覚過敏の人には、遮光カーテンや調光レンズメガネ、間接照明などが役立ちます。聴覚過敏の人はノイズキャンセリングヘッドホンや耳栓を使って、雑音をシャットアウトしましょう。また、触覚過敏に配慮して、タグが肌に触れない衣類や縫い目を外側にしたアンダーウェアも販売されています。上手に活用すれば、ストレスフリーな生活を目指せるでしょう。

衝動的な行動によるトラブル

衝動性の特性がある人は、場にふさわしくない行動を取って人間関係に影響を及ぼしたり、衝動買いによって経済的困窮を招いたりして、ストレスを感じることがあります。

衝動性がある人は、メタ認知(自分の思考や行動を客観的に捉える力)を高めるメソッドを試してみてください。また、怒りのピークは6秒間といわれています。メタ認知によって自分の怒りに気づけるようになったら、心の中で6秒カウントしてから言動に移る習慣を身につけると良いでしょう。

タスク管理ができないフラストレーション

タスク管理は業務効率化に不可欠な能力ですが、「締め切りを守ることが難しい」という人もいることでしょう。ADHDのある人は、脳内で思考が飛び交う「脳内他動」の傾向があるため、あわただしい脳内でタスクを整理するよりも、ICTツールや紙に書き出してみることをおすすめします。やるべきことの所要時間を計算しながらアプリにスケジュールを入力し、予定を忘れないようリマインダー機能を設定すると良いでしょう。

集中力が安定しないもどかしさ

ADHDのある人には興味関心のない事柄に集中しづらいという傾向がある反面、興味関心事に没入してしまう過集中のリスクもあります。集中力欠如によってヌケモレが発生したり、過集中によって大切な予定を忘れたり、さまざまなトラブルを招く可能性があるでしょう。また、過集中の状態はストレス増大につながるため、対策が必要です。

安定した集中状態を維持するには、スケジュールを分割し、定期的な休憩を挟むようにしましょう。「まずは◯◯だけやる」と小さな目標を定め、達成するごとにささやかなご褒美を自分に与えると、モチベーションを高められる可能性があります。少しずつでもタスクが前進しているという感覚は、安定した集中につながるでしょう。

マルチタスクによるパニック

「頼まれごとをされると断れない」「暇な時間をつくりたくない」というADHDの人もいるのではないでしょうか。人付き合いの良さやエネルギッシュな行動力はADHDのポジティブな特性ですが、予定を詰め込みすぎてパニックに陥ることがあります。安請け合いしてしまわないよう、依頼を受けたときは上司や家族に相談してから返事をすると良いでしょう。

ADHDのある人がストレスと上手に付き合う方法

ADHDのある人がストレスを軽減し健康的な生活を送るために、ぜひ心掛けてほしいことを紹介します。ただし無理なく続けられるよう、自分に合った対処方法を見つけることが大切です。

ストレスをチェックする

自分でも気づかないうちにストレスを溜めてしまわないよう、振り返りの時間を設けましょう。厚生労働省のサイト「こころの耳」にも、ストレスセルフチェックや疲労蓄積度セルフチェックなどのコンテンツが用意されています。

自分に最適なヘルスケアを取り入れる

自分が心地良いと感じるストレス解消法を、ルーティンに取り入れましょう。ADHDのある人におすすめのヘルスケアとして、マインドフルネスやウォーキングセラピーがあります。マインドフルネスとは、ストレス緩和や集中力向上に効果があるといわれる瞑想法。脳の前頭前野と海馬を活性化する「心の筋トレ」として注目されています。また、スタンフォード大学ウッズ環境研究所は、自然の中を90分間歩くウォーキングセラピーによって、うつに関連した脳内活動の抑制が認められたことを報告しました。ほかにも、ADHDコミュニティで話題になったブラウンノイズ(低周波を多く含む音)など、さまざまなヘルスケアが登場しています。

人と適切な距離を保つ

ADHDを含む発達障害のある人は「自他境界」があいまいな傾向が強く、ストレスを感じやすいといわれています。自他境界とは、自分と他者の間の心理的な境界線を指し、これがあいまいになると「他者も自分と同じ価値観や思いをもっているはず」と考えがちです。そのため、他者に対して「なぜ理解してくれないのか」「なぜ同じ方法を採ってくれないのか」と葛藤を抱くことがあります。他者と適切な距離を保てているか、客観的に観察する習慣をつけると良いでしょう。

睡眠リズムを改善する

ADHDは、25%~50%の確率で睡眠障害を合併するといわれており、睡眠不足がストレスの一因となることがあります。ADHDがある人は、「睡眠ホルモン」といわれるメラトニンの分泌開始時間が遅いなどの理由から、睡眠リズムが乱れやすいのです。「部屋の照度を下げる」「就寝前にデジタルデトックスする」「夕方以降はカフェインを摂取しない」などの方法で、睡眠衛生を改善するようにしましょう。

専門機関の支援を活用する

困りごとが生じたときは自分一人で抱え込まず、家族や同僚に相談してみましょう。「発達障害者支援センター」や「障害者就業・生活支援センター」など、お住まいの地域の支援機関でも相談に応じています。また、ストレッサーへの対処方法を身につけたいという人は、発達障害のある人を対象とした就労移行支援やショートケアでトレーニングを受けると良いでしょう。

一人ひとりに適したはたらき方を目指す就労移行支援事業所「Neuro Dive」

ADHDのある人は、仕事で成果を上げられず、自己嫌悪を感じたりストレスを溜めたりすることがあるかもしれません。しかし、うまくいかない原因は能力不足などではなく、特性と仕事の不一致という可能性もあります。自分にマッチする仕事にめぐりあい、ADHDの特性を武器に変えて成功している人も少なくありません。 先端ITに特化した就労移行支援事業所「Neuro Dive」では、障害のある人が特性を活かして活躍できるよう、スキルアップと就労をサポートしています。AI・機械学習やデジタルマーケティングなどの専門スキルとともに、ストレスコントロールやスケジュール管理力などの職業準備性を身につけられます。また、チーム制の擬似プロジェクトに取り組むことで、人との距離感や客観的な視点を養えるでしょう。Neuro Diveのサービスや学習内容が気になる方は、無料のWEB説明会にご参加ください。

先端ITスキル向上を目指すあなたへ。

就労移行支援「Neuro Dive」は、IT系職種に必要なスキルを身につけ活躍を目指す就労移行支援サービスです。無料のダウンロード資料でサービスの特徴をチェック!

3分でわかるNeuro Dive資料をダウンロードするNeuro Diveでは、AIを活用したデータ分析や業務効率化(RPA)のスキルを習得し活躍を目指せます。

希望者向けの個別面談付きWEB説明会に申し込む