ADHD(注意欠如・多動症)がある人の中には、やらなければならないことを後回しにしてしまう「先延ばし行動」に悩む人もいるのではないでしょうか。今回は、先延ばし行動の原因と対策について解説します。

記事のポイント

ADHDとひと口に言っても特性は人それぞれですが、実行機能の不全が先延ばし行動を引き起こしている可能性があります。

実行機能とは、目標達成に向けて行動や思考をコントロールする脳機能のこと。ADHDによって実行機能がうまくはたらかない場合、「やらなければならないことがあるのに、心と体が動かない」という状況に陥ることがあります。

先延ばし行動を改善するには、タスクを「見える化」し、着手の「きっかけ」を作ることが大切です。ADHDがあると脳の報酬系がうまくはたらかないことがあるため、着手後は「小さな報酬」を自分に与えるとモチベーション維持に有効です。

目次

人はなぜ先延ばしをしてしまうのか

人はなぜ、やらなければならないタスクを後回しにしてしまうことがあるのでしょうか。原因として、集中を妨げる環境要因や身体的不調といった物理的要因のほかに、心理的要因が関わっていることがあります。

人を先延ばし行動へ導く心理メカニズム

「やらなければならないのに手がつかない」、そのようなときは以下の心理がはたらいている可能性があります。

(1)完璧主義

完璧を求めるあまり行動のハードルが高くなり、重要なことほど後回しにしてしまうことがあります。

(2)正当化

「モチベーションが上がらない」などの言い訳をして、先延ばし行動を正当化してしまうことがあります。

(3)プランニング・フォールシー

人は、作業に要する時間を実際よりも低く見積もり、「これくらいで終わらせられるだろう」と楽観視してしまう傾向があります。そのため、着手のタイミングが後ろ倒しになりがちです。

(4)現実逃避

気の重い作業と向き合うことにストレスを感じる場合、意図的に作業を避けようとする自己防衛がはたらくことがあります。

(5)擬似達成感

ToDoリストを作るなど、やるべきことの準備をしただけで錯覚的な達成感を覚えてしまい、肝心の作業になかなか取りかかれないことがあります。

(6)現在志向バイアス

現在志向バイアスとは、やるべきことを成し遂げたときの利益と直近の小さな利益を天秤にかけたときに、後者を優先してしまう心理特性です。このバイアスがはたらくと、目の前の利益に飛びついて、やるべきことが疎かになってしまいます。

ADHDの有無にかかわらず先延ばし癖のある人は、自分の行動にどのような心理がはたらいているのか見直してみると良いでしょう。

その先延ばし行動、ADHDの特性が原因かも

先延ばし行動は、誰もがしてしまいがちな一般的な行動です。しかし、ADHDのある人は定型発達者と比べて先延ばし行動が顕著に現れやすいといわれています。その原因は脳機能の偏りにあり、必ずしも努力不足によるものではありません。なぜADHDの特性が先延ばし行動を招きやすいといわれるのか、次の章で見ていきましょう。

ADHDの特性から見る先延ばし行動

ADHDがある人の先延ばし行動には、どのような特性が関わっているのか見ていきましょう。

ADHDがある人はなぜ先延ばししがちなのか?

ADHDには次のような特性があるといわれています。

- 不注意

- 多動性

- 衝動性

特性の現れ方や程度は人によって異なりますが、不注意の特性があると、やらなければならないことに意識を向けづらい場合があります。多動性がある人は、体だけでなく脳も多動状態となり、同時にさまざまなことを考えすぎて優先順位をつけられないことがあるかもしれません。また、衝動性がある人は計画性が乏しかったり、新しい刺激に飛びつきやすかったりする傾向があり、やるべきことを納期内に片付けられない場合もあるでしょう。

どのような場面で起きやすい?

ADHDがある人はマニュアルのある作業や興味関心事、シングルタスクにおいてパフォーマンスを発揮しやすいといわれており、やるべきことが「曖昧」「興味関心の対象外」「マルチタスク」の場合には、先延ばし行動を起こしやすくなる可能性があります。

また、ADHDがある人の中には、見通しを立てることや作業工程を頭の中で整理することに苦手意識をもつ人も。そのような特性をもつ場合、長期的な作業や複雑な作業を後回しにしてしまうこともあるでしょう。

ストレス耐性が弱い人の場合は、完璧を求められる場面で失敗を恐れるあまり、やるべきことを回避してしまうことがあるかもしれません。また、監視のある環境や共同作業ではスイッチが入っても、自分一人に任せられている作業は着手しづらい場合があります。

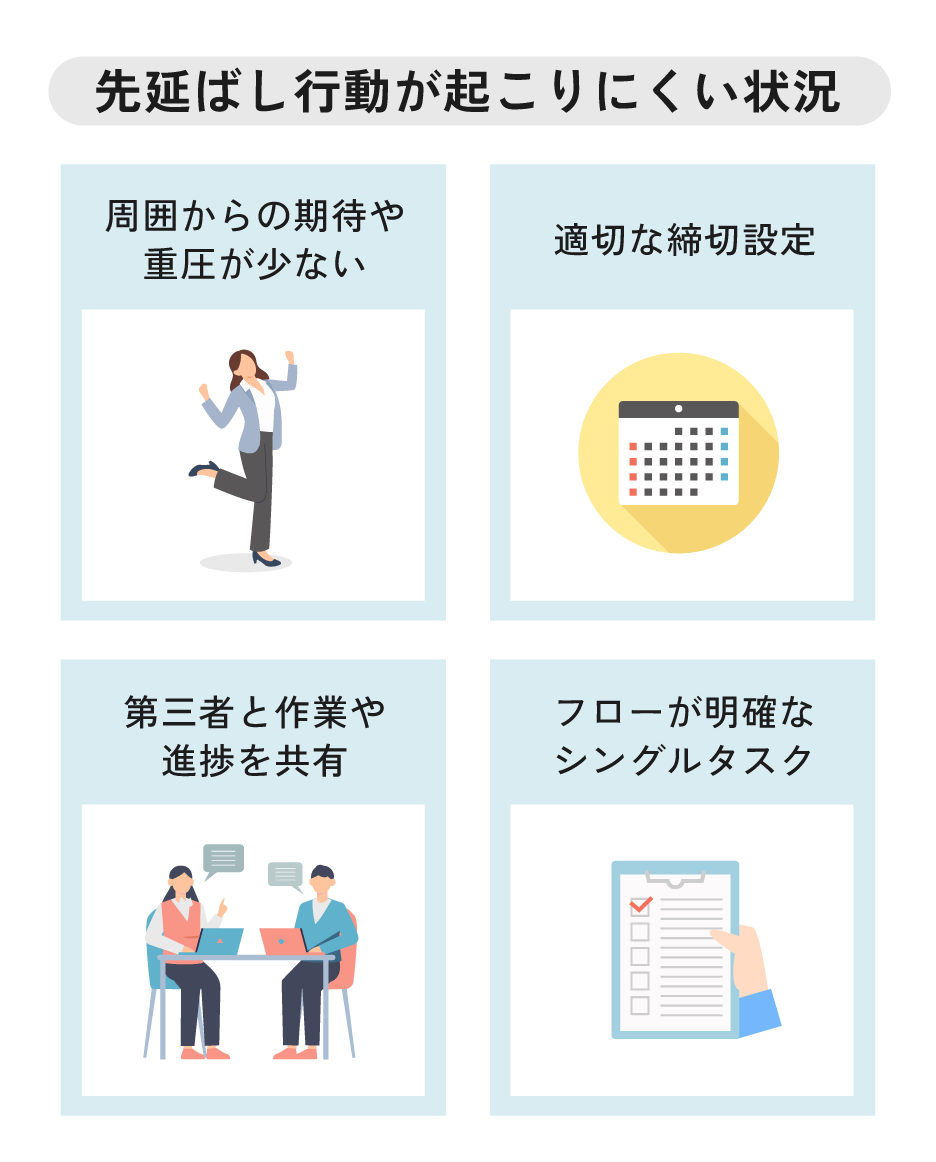

先延ばしが起こりにくい状況とは?

ADHDのある人は、やるべきことの「手順」や「締め切り」が明確である場合、先延ばし行動を回避しやすい傾向にあります。また、「作業中は一人になれる環境が望ましい」という人も、周囲との関わりがモチベーション維持に役立つ場合があるでしょう。アメリカ心理学会は、進捗状況の定期的なモニタリングが目標達成を促進する、というメタ分析を公表しています。目標や進捗状況を共有し、フィードバックしてくれる「アカウンタビリティパートナー」を見つけたり、バディ制度やメンター制度のある会社ではたらいたりするのも一つの方法です。

また、拒絶過敏症(RSD)をもつADHDの人は、不安感が先延ばし行動につながりやすいため、「心理的安全性や合理的配慮を得やすい」という観点で仕事を選ぶと良いでしょう。自分に合う仕事や職場を選ぶために、就労移行支援事業所などの支援機関を利用するという選択肢もあります。

定型発達者との違いは?

ADHDのメカニズムはいまだ十分に解明されていませんが、脳のはたらきや時間知覚機能、感情のコントロール、ストレス耐性などにおいて定型発達者と違いがあるといわれています。ADHDのある人は、着手したいという意識があっても体と心が動いてくれない状態に陥りがちです。定型発達者はやるべきことのトリガーを引かずに先延ばしすることがありますが、ADHDのある人は「トリガーを引かない」というよりも、特性ゆえに「トリガーを引けない」ことがあるでしょう。

「自分もADHDかもしれない」と思ったら

日本国内では、ADHDの認知度が高まるにつれて新規診断数が急増しています。「自分もADHDかもしれない」という疑念をもつ人は、WHO(世界保健機構)らが作成した「成人期のADHD自己記入式症状チェックリスト」などを活用してチェックしてみるのも良いでしょう。

最終的には、専門医の診断を仰ぐ必要があります。発達障害専門外来や心療内科、精神科などを受診する際は、「ADHDかもしれない」と思った理由や困りごとを書き出しておくと診断に役立つでしょう。

先延ばし行動の原因にクローズアップ

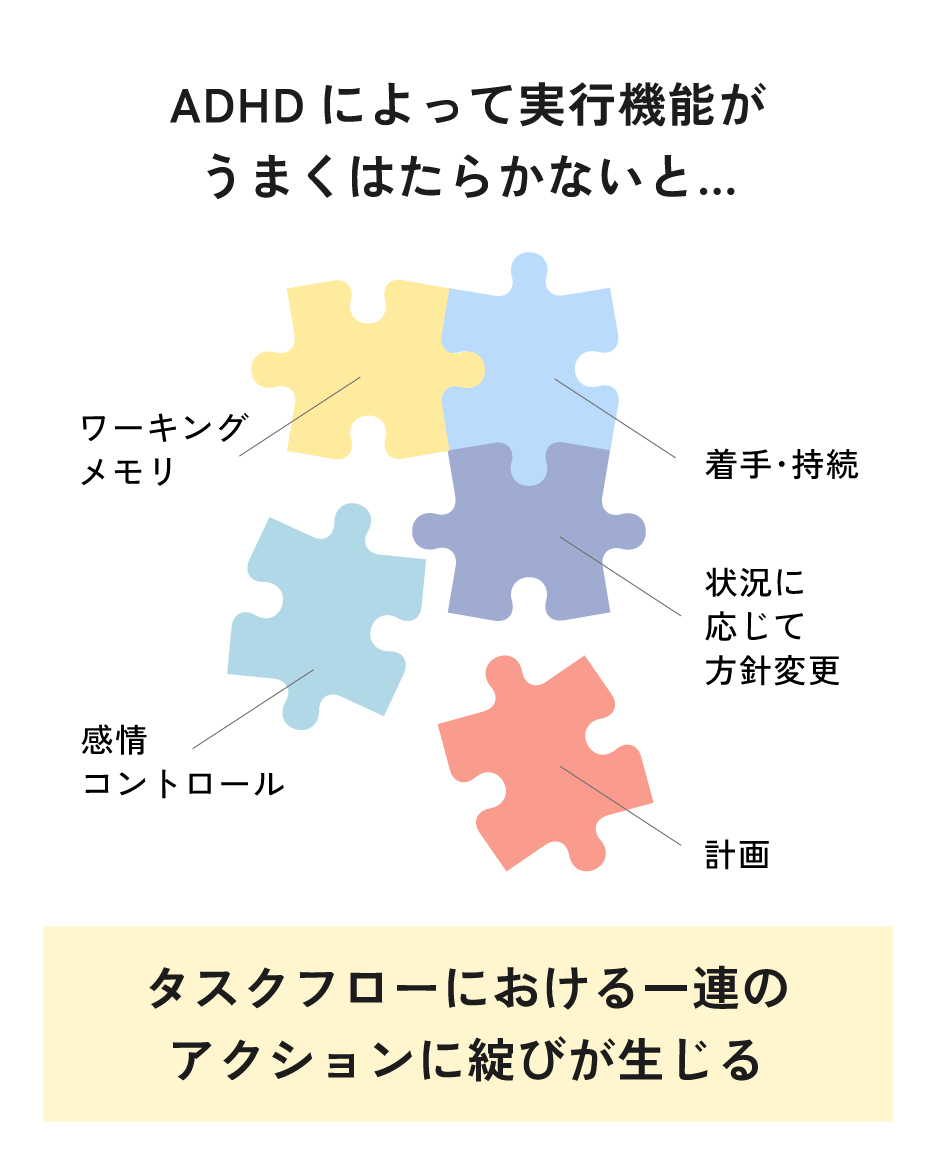

ADHDがある人の先延ばし行動は、実行機能の不全が原因の一つではないかと考えられています。実行機能とは「脳の管制官」とも称され、計画を実行するために自分の行動や思考をコントロールする脳機能のこと。

実行機能には、「課題の開始」や「目標への持続性」「ワーキングメモリ」といった機能があり、作業に「着手する・持続する・完了する」という行動を調整しています。そのため、実行機能の不全は先延ばし行動につながりやすいと考えられているのです。

先延ばし行動につながる原因について、以下で詳しく解説します。

ワーキングメモリの弱さ

「ワーキングメモリ」は、頭の中に入ってくる情報を一時保管し、情報のもつ意味を汲み取ったり、整理したりする機能です。ワーキングメモリが弱いと、やるべきことの手順やゴールをイメージしづらく、着手が難しくなるでしょう。

感情コントロールの問題

実行機能の一要素「感情コントロール」に課題があると、煩わしさや不安から回避する傾向が強くなります。そのため、面倒な作業やプレッシャーのかかる作業を後回しにしてしまうことがあるでしょう。

切り替えが苦手

実行機能の一要素「転換」は頭を切り替える機能であり、先延ばし行動と深く関わっています。転換が十分に機能しない場合、やるべきことがあっても目の前の作業を中断できなかったり、やるべきことを実行している最中の状況変化に強いストレスを感じたりします。

タイム・ブラインドネス

また、ここまで解説した実行機能のほか、時間の経過を把握・管理する力が弱い「タイム・ブラインドネス」と、ADHDとの因果関係を指摘する調査報告もあります。ADHDがある人はタイム・ブラインドネスによって、やるべきことの所要時間を見積もったり、締切が迫っていることを実感したりすることが難しいケースがあるでしょう。

実行機能の不全とタイム・ブラインドネスが相互作用して、先延ばし行動を引き起こしていることも考えられます。

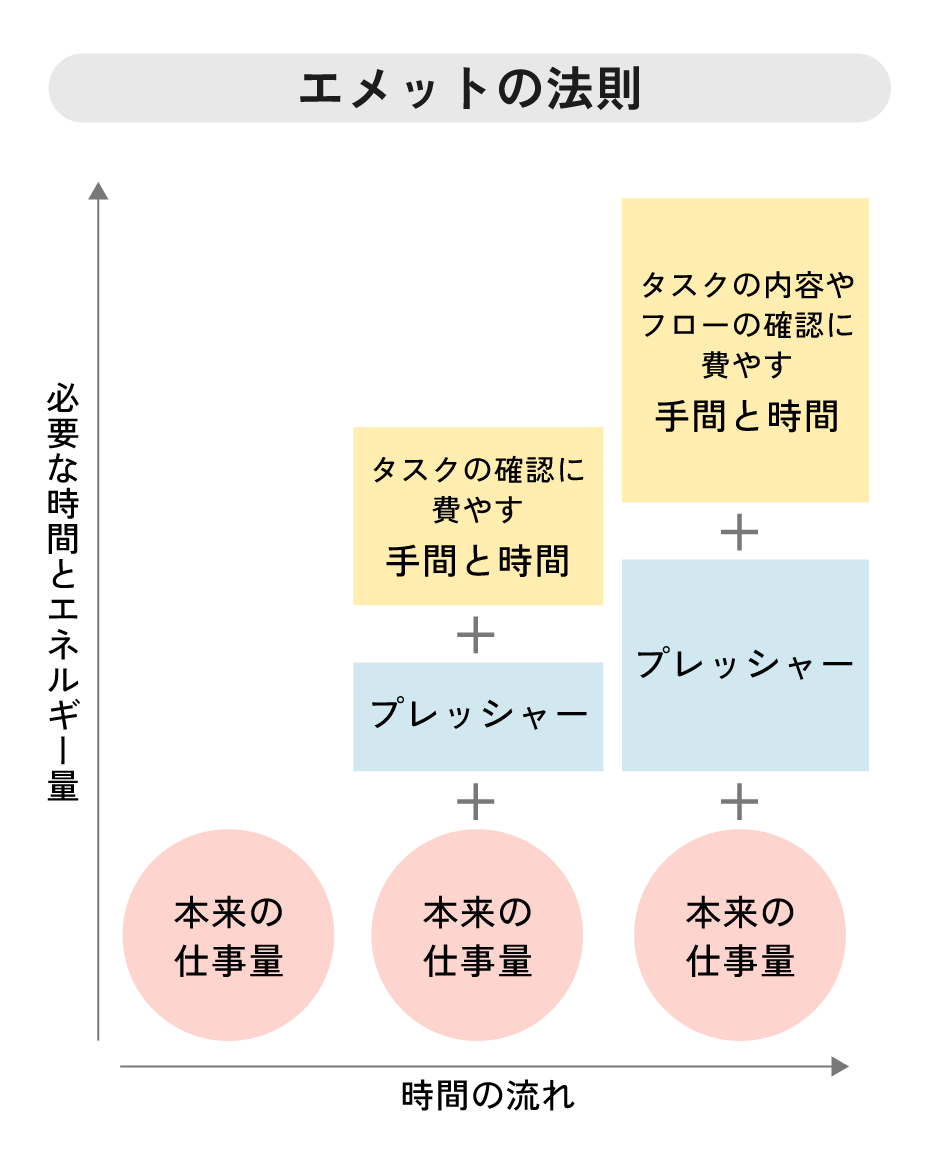

先延ばしがもたらす悪影響

アメリカの経営コンサルタントであるリタ・エメット氏は、「やらなければならないことを先延ばしにすると、本来の仕事量よりも多くのエネルギーと時間を消耗する」というエメットの法則を提唱しました。先延ばしにすると、作業を再開するたびに手順を確認しなければならず、余計な労力が発生します。それだけでなく、締切が近づくにつれてプレッシャーや焦りが増幅し、作業効率は低下してしまうでしょう。

先延ばし行動のデメリットはそれだけではありません。以下で紹介します。

社会的評価への悪影響

ADHDがある人の先延ばし行動は、たとえ特性が原因であっても周囲からは能力不足だと誤解されるケースがあります。一度納期を破ると、信頼の回復には時間がかかるでしょう。ビジネスの機会損失だけでなく、個人としての評判を下げることにつながったり、最悪の場合、はたらいている会社の企業イメージの棄損を引き起こす可能性もあります。

また、極端な先延ばし行動によってセルフネグレクトに陥るケースもあります。衛生環境や健康を顧みない生活では仕事のパフォーマンスも低下し、会社での評価を下げてしまいかねません。

心への悪影響

先延ばし行動を繰り返すと、「また周囲に迷惑をかけてしまった」「自分は社会の役に立たないのではないか」というネガティブな感情を自分自身に植え付けてしまうことがあります。先延ばし行動によるミスが周囲との軋轢やネガティブ思考を生み、新たなミスにつながる可能性も…。そういった負の連鎖は「ADHDの悪循環」と呼ばれ、不安障害などの二次障害を引き起こすこともあります。その悪循環を断ち切るには、先延ばし行動への対策と、「自己批判」を「前向きな反省」へ転化する姿勢が大切です。

先延ばし脱却に向けたライフハック

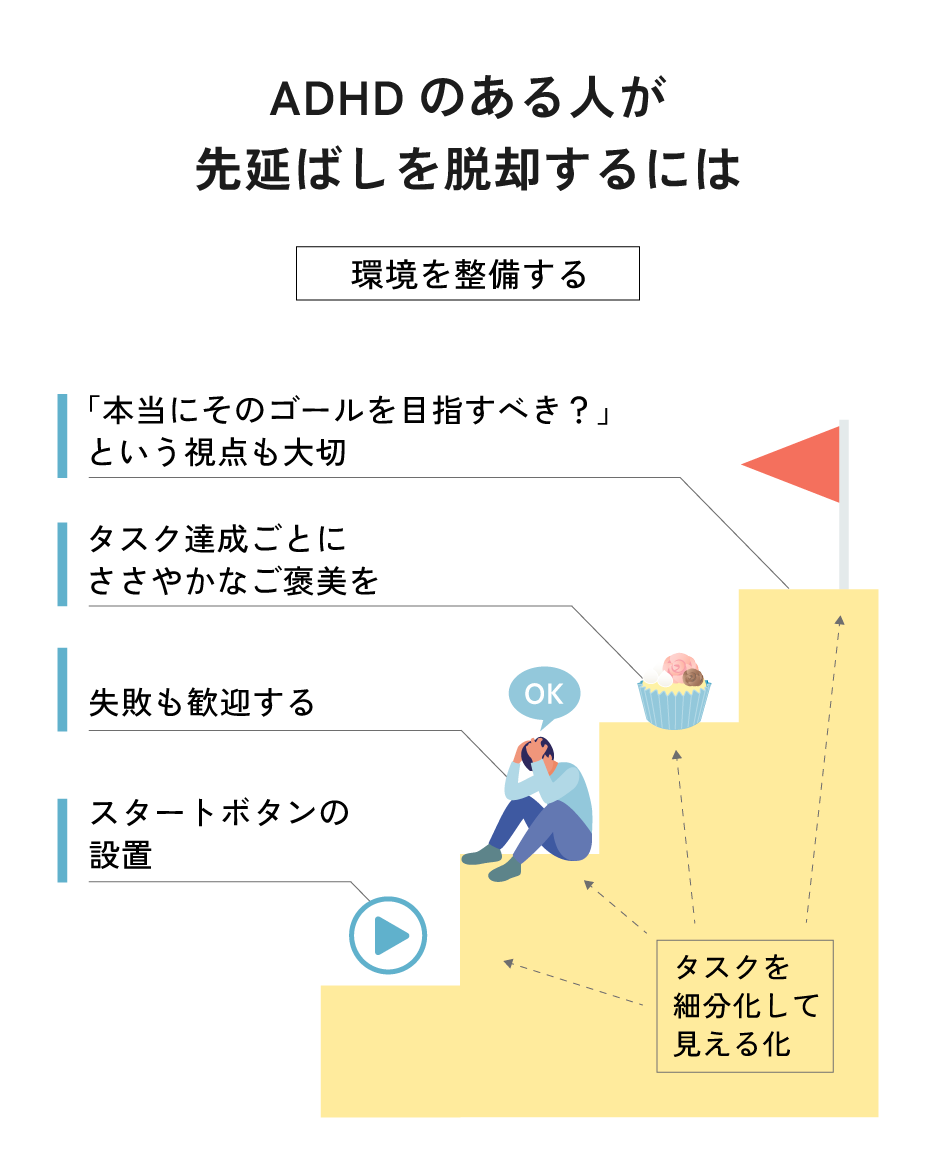

ADHDのある人が先延ばし行動を改善するには、ゴールまでの不安やストレスを軽減することが大切です。具体的な方法を取り上げます。

タスクの見える化

ADHDのある人は、やるべきことを頭の中でイメージするのではなく、紙やアプリに書き出すことをおすすめします。その際、ゴールまでのプロセスを洗い出し、各タスクの所要時間と優先順位を整理しましょう。

追加すべきタスクや効率化のアイディアなど、思いついたこともすぐ書き加えることが大切です。また、細分化したタスクを完了するごとにチェックを入れると、達成感を得られます。

スタートボタンの設置

ADHDのある人は内発的なスイッチが入りにくいため、外部的なスイッチを用意して着手への流れを作りましょう。リマインダーやポモドーロタイマーを活用するほか、最初の一手を決めておくことも有効です。「掃除をする」「メール処理をする」という漠然とした作業には着手しづらいものですが、まず「お気に入りの雑貨を磨く」「家族におはようメールを送る」という取りかかりがあると、作業に移行しやすくなります。

また、アメリカのメル・ロビンズは「5秒ルール」というシンプルなスイッチを提唱しました。「5・4・3・2・1」とカウントダウンしたら、不安などの感情を無視してとにかく行動に移すというルールです。試してみてはいかがでしょうか。

「自分にご褒美」作戦

ADHDがあると報酬系回路がうまくはたらかず、ドーパミン不足が起こり得ると考えられています。ドーパミンは「やる気ホルモン」とも呼ばれ、モチベーションを維持する役割を担っています。ADHDのある人は、ドーパミンに代わる報酬を設定すると良いでしょう。

ただしADHDがある人は、長期間待たなければならない報酬に対して価値を見いだしにくい「遅延嫌悪」の傾向があるといわれます。そのため、小さな報酬を短いスパンで設定すると良いでしょう。サブタスクを達成するごとに、視覚(動画)・聴覚(音楽)・嗅覚(コーヒー)・味覚(お菓子)・触覚(ハンドマッサージ)など五感を癒す報酬を設定すると、モチベーション維持につながります。

環境整備も大切

旺盛な好奇心や行動力はADHDのポジティブな特性ですが、それゆえにやるべきことがあっても新しい刺激に意識が逸れてしまうことがあります。「デスク周りには必要最小限のものしか置かない」「仕事と無関係なアプリをブロックする」などの環境調整が必要です。

タイム・ブラインドネスがある人はアナログ時計やタイマーを活用すると、時間の把握と管理に役立ちます。また、感覚過敏のある人は自身の特性に合わせて防音イヤーマフや調光レンズ、アロマバームなどのアイテムを取り入れ、やるべきことへの集中力を高めましょう。

時間泥棒をチェック

やらなければならないことに対して「重要性を見いだせない」「考えるだけでストレスを感じる」という人は、以下のような視点でタスクを見直してみましょう。

- 通例だからという理由でやらなければならないと思っていないか

- 効率化できる方法はないか

- 他の人に依頼できないか

- 成果を求めすぎていないか

タスクの必要性や優先順位を考える際は、事実と感情を切り分けることが大切です。同僚や家族に助言を求めると、客観的な視点を得られるでしょう。また、家事援助といった障害福祉サービスや会社の相談窓口など、サポート機関の活用もおすすめします。

失敗を歓迎しよう

先延ばし癖には、過去の失敗にこだわりすぎて「どうせできない」と行動前に頓挫してしまうケースがあります。たとえ失敗しても、ささやかな成長や失敗の理由を見いだせたなら、「オールOK」と考えましょう。

就労移行支援事業所「Neuro Dive」で「やらなければ」を「やりたい」に

ADHDがある人の先延ばし行動には実行機能の不全が関わっている可能性があり、周りから叱咤激励されて改善するものではありません。自身の特性に合った対策を見いだすことが大切です。

また、障害の有無を問わず「やりたくない気持ち」は正常な心理であり、先延ばし行動は人間の自然な行動です。ネガティブに捉えすぎず、「気は乗らないけど、5分だけやる」というように、少しでも「着手」する習慣をつけましょう。

就労移行支援事業所「Neuro Dive」では、自律した先端ITスペシャリストを目指す人のスキルアップや就労を支援しています。ADHDに対して知識と理解をもった支援員が、先延ばし行動などの困りごともサポートします。「先端ITに興味がある」「障害に対する理解を深めたい」という方は、無料のWEB説明会にご参加ください。

先端ITスキル向上を目指すあなたへ。

就労移行支援「Neuro Dive」は、IT系職種に必要なスキルを身につけ活躍を目指す就労移行支援サービスです。無料のダウンロード資料でサービスの特徴をチェック!

3分でわかるNeuro Dive資料をダウンロードするNeuro Diveでは、AIを活用したデータ分析や業務効率化(RPA)のスキルを習得し活躍を目指せます。

希望者向けの個別面談付きWEB説明会に申し込むADHDの先延ばしに関するよくある質問

ADHDがある人の先延ばし行動について、Q&A方式でまとめました。

Q.ADHDのある人が先延ばしをしてしまう原因は?

A:能力不足や努力不足によるものではなく、特性が原因です。実行機能や報酬系回路の不全によって、「着手・継続・完了」という一連の行動をコントロールすることが難しいためだと考えられています。

Q.やるべきことを忘れる「物忘れ」と「先延ばし」の違いは?

A:物忘れはタスク自体が記憶から抜け落ちる状態ですが、先延ばしはタスクの存在を意識しながら後回しにする行動です。物忘れはリマインダーアプリの活用やメモを取る習慣によって予防できる可能性があります。

Q.先延ばしをすることでどんなデメリット(悪影響)がある?

A:先延ばし行動によって業務の納期を破ると、自身の評価が下がるだけでなく、ビジネス機会の損失や会社の信頼損失など大きなダメージにつながるリスクがあります。プライベートにおいても、ストレス蓄積や生活環境の悪化など健康リスクの要因となりかねません。

Q.職場での先延ばしについてどのような合理的配慮がある?

A:先延ばしに対する合理的配慮として、段階的な締切設定や明確な業務フローの提示など、業務の適切な切り出しが考えられます。また、個々の特性に応じた環境整備や、進捗状況を共有できる伴走支援も有効です。

Q.ADHDのある人が先延ばしをしないための対策は?

A:着手のきっかけと、継続に向けた報酬を設定しましょう。具体的には、「5秒カウントしたら何も考えずに取りかかる」「小さなタスクを完了するたびにご褒美を用意する」といった対策があります。