発達障害(ASD・ADHD)のある人は、注意力やスケジュール管理能力の欠如によって仕事のミスを起こしやすいといわれます。「仕事への情熱や改善意欲があるのに、ミスを繰り返してしまう」という人もいるでしょう。ミスの原因は障害の特性にあり、意欲や性格とは関係ありません。では、仕事のミスを予防するにはどのようなことに気をつければ良いのでしょうか。詳しく解説します。

目次

ASD・ADHDのある人は「仕事でミスばかり」って本当?

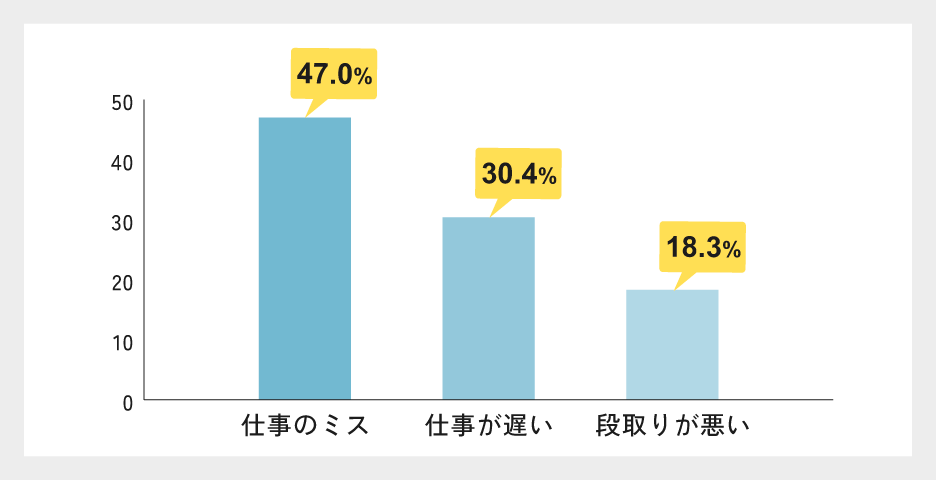

発達障害のある人の中には、「仕事でよくミスをしてしまう」と悩んでいる人が少なくありません。発達障害のある人を中心としたアンケートを見ても、「職場でよく注意されること」として「仕事のミス」という回答が最も多い比率を占めています。

発達障害に気づかないまま成人し、仕事のミスによるストレスから医療機関を受診したところ、障害が明らかになるケースもあります。

※出典:厚生労働省「発達障害のある人の就労の現状と課題」

発達障害(ASD・ADHD)とミスの関係性とは

発達障害のある人が仕事のミスで悩みやすい原因と、ミスを引き起こす特性について見ていきましょう。

ミスが多いのは発達障害の特性ゆえ?

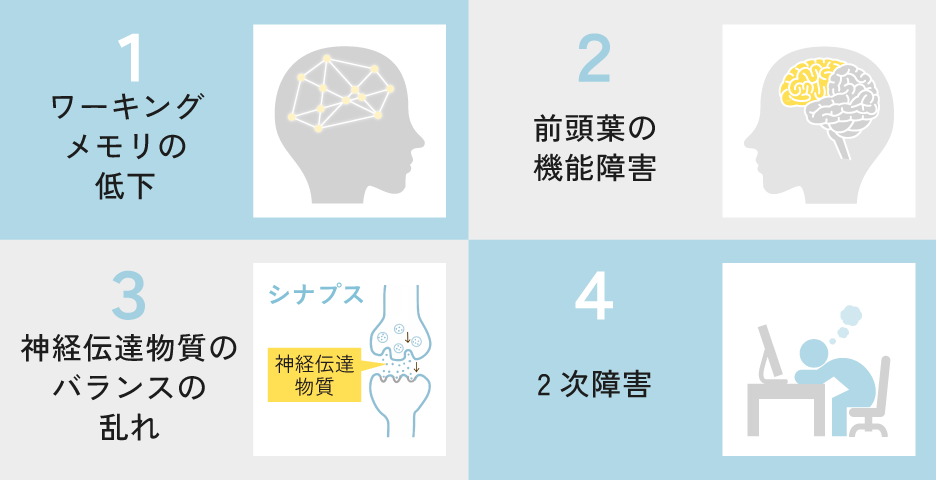

発達障害の原因やミスとの因果関係は十分に解明されていません。しかし、次のような機能障害がミスにつながっているのではないかと考えられています。

1.ワーキングメモリの低下

ワーキングメモリとは必要な情報を一時的に記憶・処理する脳の機能を指します。ワーキングメモリに記憶される時間は数秒から数十秒といわれていますが、私たちはその短期記憶をもとにあらゆる行動や判断を行ないます。そのため、ワーキングメモリが低下すると、「口頭での指示を理解しづらい」「忘れ物が多い」といったミスが起こりやすくなると考えられています。

2.前頭葉の機能障害

発達障害は、前頭葉の先天的な機能障害だといわれています。これによってタスク管理能力や集中力の欠如といった特性が現れることも考えられるでしょう。

3.神経伝達物質のバランスの乱れ

脳内では、約1,000億個の神経細胞がはたらいており、神経伝達物質によって情報のキャッチボールを行っています。発達障害の一因は、神経伝達物質が不足し、情報が正しくキャッチボールされないという説が有力です。それにより注意力や記憶力の低下を招き、ミスが起こりやすくなるといわれています。

4.2次障害

睡眠障害などの2次障害があると、日中の眠気によってミスを誘発する可能性があるでしょう。

発達障害(ASD・ADHD)がある人は、このような特性に思い当たりませんか

発達障害のある人にとって、仕事に悪影響を及ぼす特性とはどのようなものでしょうか。ASDとADHD、各々について見ていきましょう。

ADHD

- 曖昧な指示や暗黙のルールを理解しづらい

- マイルールへのこだわりが強く、臨機応変な対応が難しい

- スケジュール管理が苦手

- 一つのことに集中すると、ほかのことがおろそかになる

- 感覚過敏・鈍麻の特性がある場合、光や音の刺激で集中力が低下する

ASD

- マルチタスクが苦手

- 注意力や集中力の低下により、ケアレスミスを起こしやすい

- 集中力が持続しづらい

- 仕事の予定を把握できなかったり、書類を置き忘れたりすることがある

- 計画の立案が苦手で納期を守れないことがある

弱みと強みは表裏一体で、ASDには「論理的思考」や「正確性」、ADHDには「発想力」や「行動力」などのポジティブな特性もあります。特性の現れ方には個人差があるため、自分の強みと弱みを把握することが大切です。

発達障害(ASD・ADHD)のある人におすすめのミス対策

発達障害のある人が仕事で起こしやすいミスと予防策について紹介します。

ケアレスミスの対策

発達障害のある人は、書類の誤字脱字やメールの誤送信などのケアレスミスに悩むケースがあります。高い能力をもっていてもケアレスミスが目立つと社内の評価は下がってしまうでしょう。ケアレスミス予防策の一例を取り上げます。

- 自分専用のマニュアルやチェックリストを作成し、フローにチェック時間を組み込む

- 集中しやすい時間帯を把握し、重要なタスクの処理にあてる

作業時間の短縮は生産性向上の重要なファクターですが、作業内容にミスがあっては意味がありません。ミス予防策として、「作業時間の◯割をチェック作業にあてる」というルール化も一案です。

責任者にダブルチェックを依頼する方法も有効ですが、慣れてきたらセルフチェックで完璧を目指し、「万に一つのケアレスミスをダブルチェックで防いでもらう」という意識で予防に取り組みましょう。

スケジュール管理ミスの対策

発達障害特有の「想像力の欠如」によって、先の見通しを立てることが難しいケースがあります。その場合は、頭の中で漠然と予定を立てるのではなく、視覚化することが大切です。スケジュールの視覚化を段階的に行うには、GTDというメソッドが役立つかもしれません。GTDは次のようなフローで実践します。

GTDの5ステップ

| 1.把握 | タスクを細分化し、可視化する |

|---|---|

| 2.見極め | 可視化したタスクに優先順位をつけ、短時間で終わる作業はこの段階で完了する |

| 3.整理 | 優先順位をつけたタスクをスケジュールに落とし込み、仕事の流れをイメージする |

| 4.更新 | 定期的にタスクを見直し、優先順位の入れ替えやスケジュールの修正を行う |

| 5.行動 | 計画に沿ってタスクを実行する |

実践するときのポイントの一つが、デジタルツールの活用です。週単位・月単位で予定を把握できるようスケジュールアプリを活用し、タスク漏れ防止のためリマインダー機能を設定すると良いでしょう。

また、発達障害のある人は、「見極め」段階の優先順位づけが苦手な傾向にあります。しかし、繰り返し行うことで「仕事において大切なこと」や「業務効率化のやり方」が見えてきます。

そのほか、「整理」段階で大切なことは、スケジュールにバッファ(ゆとり)をもたせることです。過密スケジュールは発達障害のある人にとって精神的な負荷となり得ます。プロジェクトに遅延が生じる可能性も考え、予備時間を見積もっておきましょう。

マルチタスクによる混乱を防ぐ対策

発達障害のある人は一つの物事に集中する能力が高い反面、マルチタスクは苦手な傾向にあります。複数のタスクが同時進行する仕事よりも、一つのタスクにじっくり取り組める仕事を選ぶと、能力を発揮しやすくなるかもしれません。また、タスク管理アプリを活用したり、ToDoリストを目につく場所に貼ったりして、特性を補うと良いでしょう。

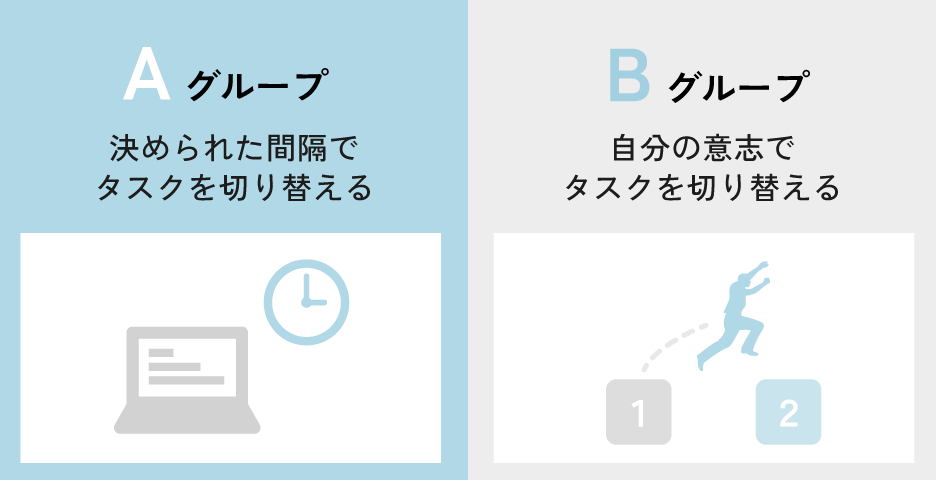

マルチタスクによる脳の疲労やパニックを抑えるには、「タスクシフト」の考え方が参考になります。タスクシフトは、マルチタスクの作業効率に関する実験によってコロンビア大学が導き出した手法です。被験者は以下の2グループに分かれ、異なる方法でマルチタスクに取り組みました。

結果、タスク達成率が高かったのはAグループです。タスクの切り替えタイミングがあらかじめ決まっていると、脳をリラックスさせた状態で作業に集中できます。実際の業務でも、「バイブレーション式のアラームが鳴ったら次のタスクに取りかかる」という方法でタスクシフトすると、パフォーマンスを向上できる可能性があるでしょう。

指示のヌケモレ対策

指示のヌケモレ予防には、日々の「習慣」と「トレーニング」が効果的です。たとえばメモ帳を常備し、聞いたことをその場でメモを取る習慣も取り組みやすい対策です。また、傾聴力と質問力を高めるトレーニングを意識的に行うと、指示の聞き漏らし予防につながります。指示を聞くとき、反射的に「わかりました」と言ってしまう人や途中で口を挟んでしまう人はそのクセを直し、相手の話に耳を傾ける習慣をつけましょう。

相手の言葉を復唱する「ミラーリング」もテクニックの一つです。「◯日までに◯を送って」と指示されたとき「◯日までですね」と返答すると、聞き漏らしや聞き間違いの予防につながります。機械的なオウム返しにならないよう感情をのせながら復唱すると、相手も話しやすくなるでしょう。

不明点があればその場で質問し、ヌケモレがないよう「3W1H」を意識すると良いでしょう。

3W1H

What 何を

When いつまでに

Who 誰が

How どのように

これにより、作業の内容や期限、方法などを一通り確認できます。初めは専門家のアドバイスを受けながら傾聴力や質問力を高め、ある程度身についたら日常生活の中で実践すると効果的です。

書類や物品の紛失対策

ADHDの多動性や衝動性は成長とともに現れにくくなる反面、注意欠如が目立つようになるケースがあります。就職後、会社の重要書類やパソコンを外出先で紛失すると、会社の信頼問題に発展するリスクがあるでしょう。対策として以下の方法が考えられます。

- 日常的に必要な物品は、サブバッグなどにまとめて収納し常に携帯する

- 大切な書類や物品は必ず同じ場所に収納し、置き場所を図にまとめて掲示する

- 訪問先や自宅を出るときは、忘れ物がないか指差し確認を習慣化する

- 大切な書類や物品には、目立つデザインのフォルダやタグ、キーホルダーをつける

- 決まった曜日に整理整頓の時間を設ける

オーバーワーク(過集中)によるミスへの対策

発達障害のある人は、興味のある物事に集中できる強みをもつ反面、過剰な集中状態に陥るリスクがあります。過集中は、「話しかけられても気づかない」「水分不足や極度の疲労に陥る」「没頭するあまりほかの予定を忘れてしまう」など、トラブルを招く可能性があるでしょう。過集中の特性がある人には、次のような対策が有効です。

- ポモドーロ・テクニックを活用する(25分間の作業ごとに5分間の休憩を挟む)

- 仕事の合間に散歩やリラクゼーション、ティータイムの時間を設ける

- 大切な予定を忘れないよう、リマインダー機能を活用する

過集中の傾向がある人は「休憩も仕事の一部」と考え、オープン就労(障害を開示するはたらき方)の場合は勤務先に合理的配慮を求めましょう。「過集中のときは声がけしてもらう」「定期的に休憩時間を設けてもらう」など、自分に合う方法で脳をクールダウンすることが大切です。

「報連相」不足によるミスへの対策

コミュニケーション障害の特性をもつ人は、「いそがしい上司には遠慮してしまい、声をかけづらい」「どの段階で報告すればいいのかわからない」と報連相がおろそかになりがちです。しかし、仕事では相手への配慮がコミュニケーション不足となり、結果的に、「独自の解釈で進めてしまい、要件を満たせなかった」「エラーの報告を怠ったために、深刻な障害に発展した」など、重大なミスにつながるケースがあります。コミュニケーションに課題をもつ人は、次のような方法を試してみてはいかがでしょう。

- 報連相を切り出す際にクッション言葉を用いる

- 結論から話す

- チャットなどのツールを活用する

- 進捗2・5・8の段階で報告する

「おいそがしいところ申し訳ありませんが」、「◯◯についてお話したいのですがお時間よろしいでしょうか」などのクッション言葉を用いると、相手へも気遣いが伝わります。また報告内容をよりわかりやすくするためには、先に結論を話し、経過や原因は後から話すようにしましょう。口頭だけでなくチャットツールも活用すると、「言った言わない」の水かけ論を回避できます。また進捗の報告は、達成度が2割・5割・8割の段階で行うのが良いとされています。しかし、このルールにこだわらず疑問点や不安点が生じたらすみやかに報連相することで、ミスを未然に防げるでしょう。

エンジニアなどのIT系職種で起こりやすいミスの種類と対策

IT分野で活躍する発達障害人材の中には、うっかりミスによる手戻りが多いと悩む人がいるようです。ミスによるエラーを防ぐ対策を紹介します。

プログラム・コードのスペルミス対策

プログラミング関連の仕事では、単純なスペルミスによってリリース後に不具合が明らかになるケースがあります。しかし、AI技術の発達によって、コーディングを支援するツールや機能は高度化しているため、活用次第でクオリティの高いプログラミングを実現できるでしょう。

静的解析ツールの導入

静的解析とは、コードを実行することなくさまざまなミスや問題を自動的に検出する手法です。ソースコードの脆弱性を洗い出しセキュリティを向上する効果や、目視によるコードレビューの工数を削減するメリットを期待できるでしょう。

コード補完機能の活用

コーディングを支援する拡張機能の一つ「コード補完」機能を活用すると、入力中にコードを予測し、候補を表示してくれます。コード補完だけでなく、「スペルチェック」や「ペアタグの同時編集」など、うっかりミスを防いでくれる拡張機能を活用するのもおすすめです。

ペアプログラミング

ペアプログラミングとは、その名の通り2人1組で行うプログラミングのこと。操作役のドライバーと指示役のナビゲーターが交代しながら取り組むため、Wチェックによるミス予防や集中力の維持に有効です。

コードレビューの徹底

社内標準観点に基づく項目や機械的にチェックできない項目は、静的解析ツールではなくコードレビューで検証する必要があります。会社のガイドラインがわかりづらいという場合、自分自身でレビュー観点チェックリストを作成したり、レビュー自動化の方法を探ったりして、質の高いコードレビューを実現しましょう。

データ処理のミス対策

大企業でも操作ミスによって重要なデータを削除してしまった事例があります。いざというときに備えておきましょう。

細かなバックアップ

データ処理のミスやサイバー攻撃、災害に備えて、バックアップ装置だけでなくクラウドサービス上にもバックアップを行ないます。「3-2-1ルール」に則って3カ所にバックアップを行ない、内2カ所は異なるメディア、1カ所はオフサイトに保存すると良いでしょう。

バージョン管理ツールの活用

複数のメンバーが同一のファイルを編集するソフトウェア開発では、変更履歴の管理「バージョン管理」が重要です。手動の管理では、作業ミスや伝達ミスなどによって再現できないこともあります。バージョン管理ツールを活用し、トラブルを未然に防ぎましょう。

自動化処理のミス対策

RPAシナリオのミスなどによってエラーが生じると、業務効率化に貢献するはずの自動化が業務を停滞させてしまうでしょう。ミス防止には、以下のような対策が有効です。

細かな動作確認

ユーザー側でエラーが生じると現場の混乱につながるため、こまめに動作確認を行ないましょう。動作確認とアクションの調整を繰り返しながらフローを完成させます。

バージョン管理ツールの活用

「RPAシナリオを変更した結果、エラーが生じた」「機能を追加したらバグが見つかった」などのトラブルに備え、バージョン管理ツールを活用すると良いでしょう。履歴を追えるだけでなく、変更前のバージョンに戻すことが可能です。

異常時の即時アラート

自動化処理の実行前と実行後のデータを照合した結果をログとして記録し、不具合が生じた場合は担当者に即時アラートが通知される設定を行います。また、RPAシナリオの作成時、イレギュラーが起きたときにも業務に支障をきたさないよう、「例外処理」を組み込んでおきましょう。

発達障害(ASD・ADHD)と折り合うには自己理解とサポートが大切

特性の現れ方には個人差があり、効果的な対策も人それぞれです。まずは特性への理解を深めましょう。また、自分一人でノーミスを目指す必要はありません。困りごとは自ら発信し、積極的にサポートを活用しましょう。

自己理解を深めよう

自己理解を深めるには、就労アセスメントツールなどを用いて、時間管理や記憶力などの課題を洗い出してみると良いでしょう。また、日々の行動や体調、気持ちを記録するセルフモニタリングもおすすめです。記録を検証すると、「6時間はたらいた日は体調が悪い」「午前中にヨガを行った日は気分が良い」など、自身の傾向やキャパシティが見えてきます。

周囲に相談し、支援を活用しよう

ミスを予防しながら長くはたらくには、家族や友人、専門家の助力を仰ぎましょう。会社に合理的配慮を求める際の橋渡し役を担ってもらえたり、客観的なアドバイスによってミスを予防するスキルが身についたりと、キャリアアップにつながります。

発達障害のある人が活用できる主な相談先や支援機関には、「発達障害者支援センター」「地域障害者職業センター」「勤め先の産業医」などがあります。いずれも就労に関する課題などの相談ができるため、こういった支援機関もうまく活用しましょう。

また、専門家のサポートを受けながら特性への理解を深めミス予防策を学びたいという人には、就労移行支援をおすすめします。就労移行支援とは、最長2年間という利用期間の中でさまざまな就労トレーニングや就職活動のサポート、職場への定着支援を受けられる障害福祉サービスです。支援対象の障害や身につけられるスキルは事業所ごとに異なるため、自分に合う事業所を選びましょう。

発達障害(ASD・ADHD)のある人は特性を活かせる仕事選びを

障害の特性によって「ミスが多い」という人は、医療や運転のような、ミスが人命に直結する仕事は避けた方が無難です。しかし、「自分に合う仕事はあるはず」と信じて、自分の適性を探りましょう。

「仕事でミスばかりしてしまう。自分は社会に適応できないのではないか」と考えている人も、能力不足などではなく、職場や仕事とのミスマッチによってミスを引き起こしている可能性があります。集中力を発揮しにくい職場の場合は、「一人になれる環境を用意してもらえないか」「リモートワークやフレックスタイム制度を利用させてもらえないか」など環境調整を相談してみましょう。

仕事選びの際は、弱みになりがちな特性を強みに逆転できる可能性があります。たとえば、「多動で落ち着きがない」という人はデスクワークより農業や軽作業など体を動かす仕事が合っているかもしれません。また、「ルールにこだわってしまう」という人は、デバッガーや校正者などルールを遵守する仕事で才能を発揮できる可能性があります。以下のことを考えながら、特性を活かせる仕事を見つけてください。

✓自分の興味がある分野は?

✓自分の得意なことは?

✓ミスを予防しやすい職場環境は?

✓特性と折り合いやすいはたらき方は?

就労移行支援事業所「Neuro Dive」で特性に対処しながら先端IT分野へ

就労移行支援事業所「Neuro Dive」では、ASDやADHDの特性を活かし、AI(機械学習)やデータ分析(データサイエンス)、業務効率化(RPA)など先端IT分野で活躍したい人をサポートしています。先端ITに興味があっても、「本当に自分に合っているだろうか」「どのようにITスペシャリストを目指せば良いかわからない」という人もいるでしょう。

Neuro Diveでは、高度な専門スキルを習得しながら、擬似就労や企業実習を通じて実務スキルを見極められます。特性への理解やミスへの対処法を身につけられる職業準備性講座も充実。高い就職実績と定着率を実現しています。Neuro Diveの学習やサポートの内容が気になる方は、気軽にWEB説明会にご参加ください。

先端ITスキル向上を目指すあなたへ。

就労移行支援「Neuro Dive」は、IT系職種に必要なスキルを身に着け活躍を目指す就労移行支援サービスです。無料のダウンロード資料でサービスの特徴をチェック!

まずは資料請求から資料をダウンロードするNeuro Diveでは、AIを活用したデータ分析や業務効率化(RPA)のスキルを習得し活躍を目指せます。

希望者向けの個別面談付きWEB説明会に申し込む