Neuro Diveでは、AI(機械学習)やデータ分析(データサイエンス)、業務効率化(RPA)などの先端ITスキルを学び、現場で活かせる実践型のIT人材を育成しています。そのため、受動的な学習だけでなく、課題解決能力を磨くための能動的なアクティブラーニングを実施。実際のビジネス現場に近い開発の流れを体験するポートフォリオ作成や、チーム業務に必要な協働を学べる擬似プロジェクトもその一環です。今回は、Neuro Dive渋谷で実施した擬似プロジェクトで最優秀賞を獲得したチームの成果発表を紹介します。

目次

課題解決能力や協調性が試される「アイデアソン」

先端ITに特化した就労移行支援事業所「Neuro Dive」では、専門スキルと職業準備性の両輪を磨くことにより、ビジネス価値の高い即戦力人材を育成しています。

定期的に開催している「疑似就労プロジェクト」は、利用者がチームでプロジェクトに取り組み、その成果を発表するワークです。日本最大級のAIコミュニティ「CDLE」の現役エンジニアから、直接アドバイスを受けられる点も魅力。CDLEのメンターとNeuro DiveのITアドバイザーが、プロジェクトの着眼点や進め方、プレゼンテーションといった各プロセスでフィードバックを行い、実際のビジネスシーンで通用するレベルを目指します。

2025年6月、渋谷事業所で実施した疑似就労プロジェクトは、特定のテーマに対するアイデア出しをチーム単位で行い、課題解決を図る「アイデアソン」の形式を採用しました。今回、「日本での米販売価格」をテーマにしたアイデアソンに3チームが参加し、審査の結果、「米価安定化戦略」を提案したCチームが最優秀賞を獲得しました。高い評価を受けた成果発表とはどのようなものだったのか、Cチームが制作したプレゼンテーション資料を交えながらご紹介します。

JAスタッフになったと仮定して米販売価格の適正化に挑戦

各チームが取り組んだアイデアソンのお題は以下の通りです。

| テーマ:「日本での米販売価格」 目標「2026年の米販売価格を2023年と同水準にする」 設定:農協(JA)のスタッフ |

アイデアソンの期間は2週間と限られていたため、Cチームはガントチャートなどを活用し、メンバーのスケジュールとタスクを可視化しました。これにより、リソースの偏りを見出し、コミュニケーションコストを削減しています。

背景分析:Cチームが紐解く米価格変動の要因

まず、Cチームは米価格変動の背景について考察を深めていきました。「令和の米騒動」の発端は、2024年8月の記録的な猛暑と台風被害による不作によって、米の供給量が減少したためだと言われています。そして、気象庁による「南海トラフ地震臨時情報」の発表が需要の急増を引き起こし、需要と供給のミスマッチが加速しました。

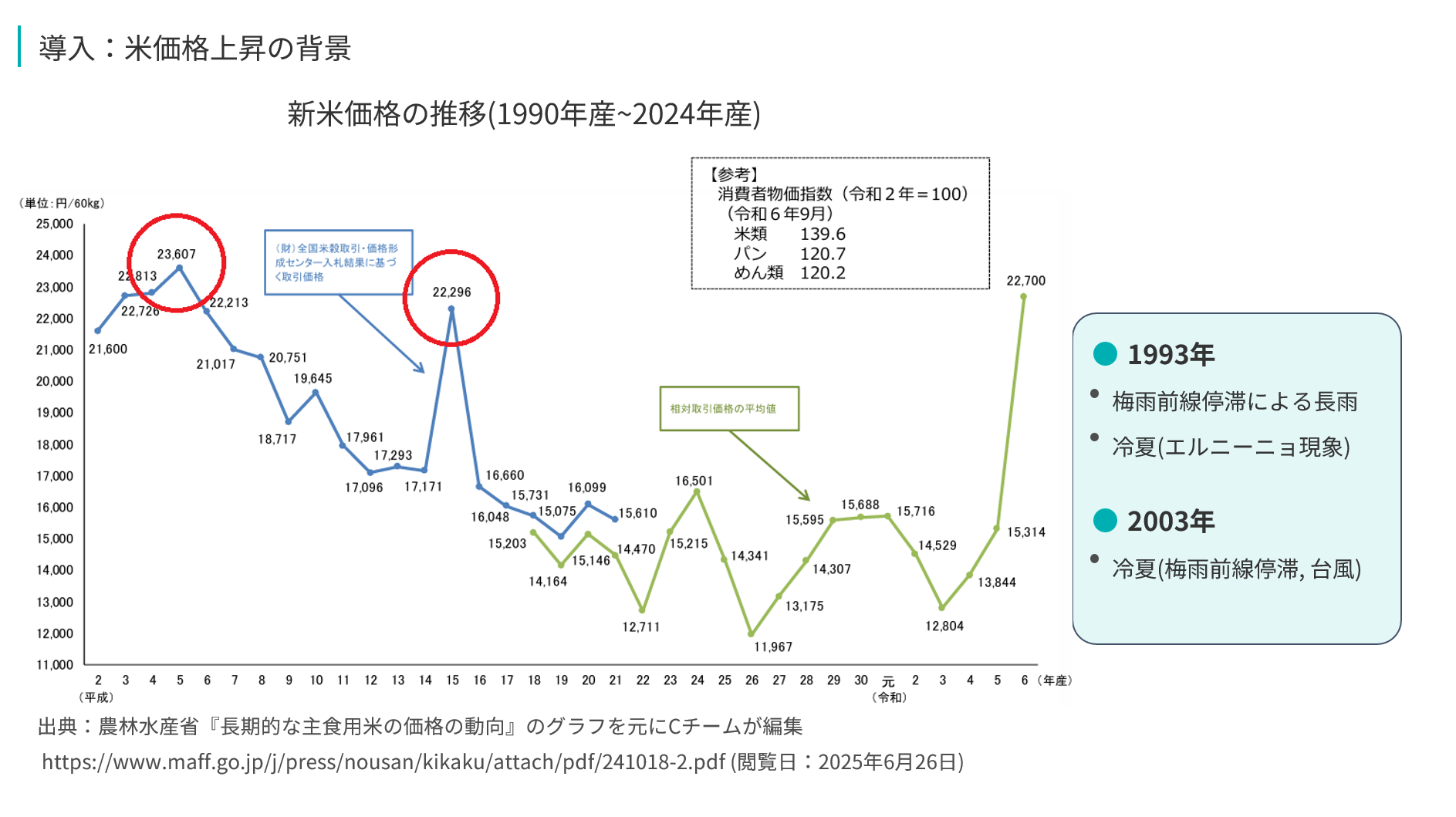

Cチームは、農林水産省のデータを過去35年間分さかのぼり、新米価格の推移を分析。その結果、夏季の天候不順による米の不作と連動して、米価格が高騰していることを見出しました。

上記のデータからわかるように、「平成の米騒動」や「米買い占め騒動」の年は、冷夏や長雨に見舞われていたのです。米の価格高騰には肥料・燃料費の高騰など複合的な要因が絡み合っていますが、気候変動による不作が最大の要因だと考えられます。

日本における米の自給率はほぼ100%であり、米は唯一、自給可能な穀物です。Cチームは、米の価格安定化が食料安全保障上の重要な課題であると主張。JAスタッフとして、天候不順や自然災害などの事象に左右されることのない、米需給バランスの長期安定化を目標に掲げました。

課題分析:過剰消費の隠れた一因「フードロス」に着目

需給バランスの安定を図るには、生産面に限らず消費・在庫の観点から課題を整理する必要があります。Cチームは過剰消費が需給バランスに影響を及ぼしている可能性を考え、米の廃棄量を算出することにしました。

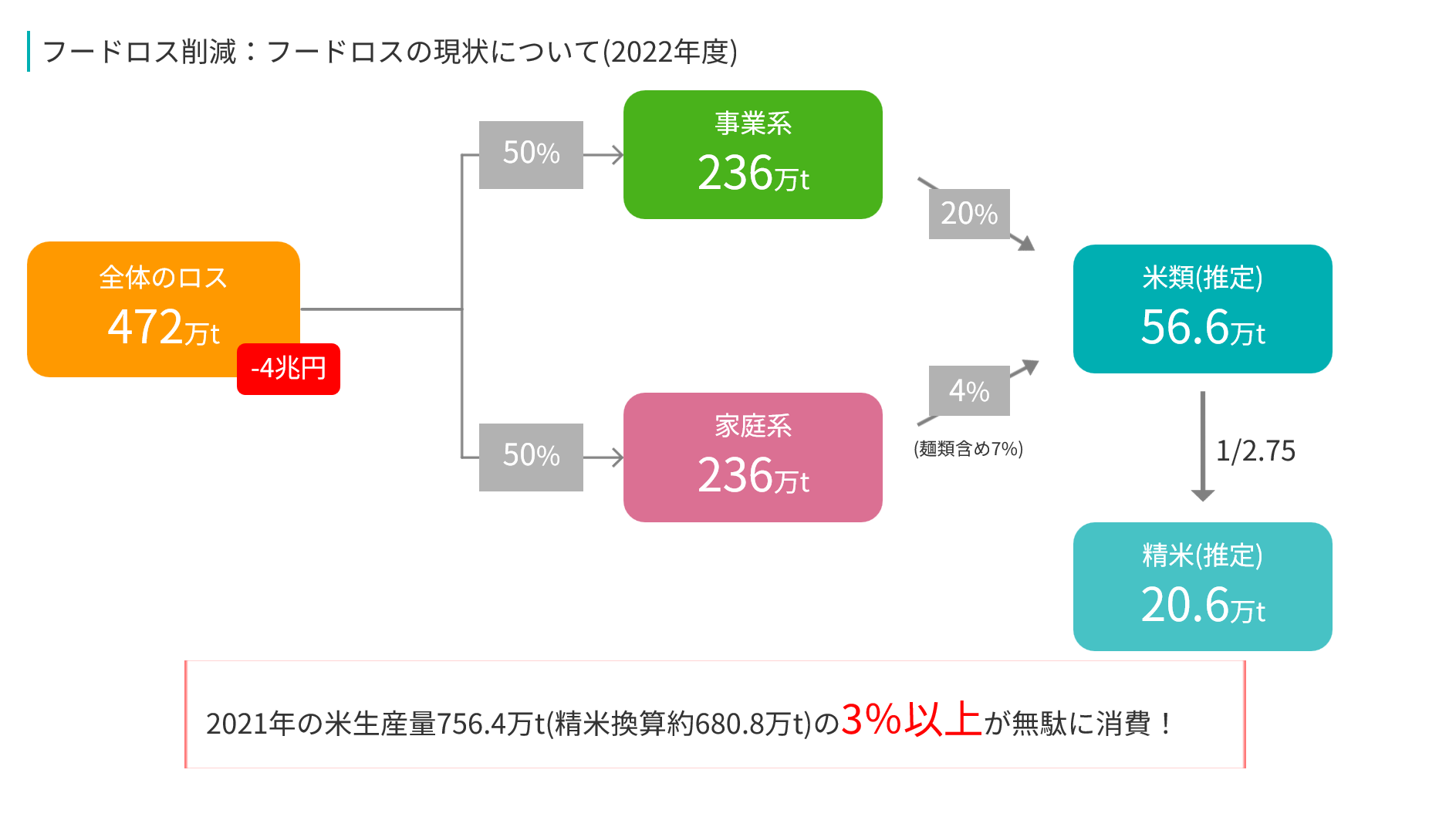

2022年の統計データによると、年間の食品廃棄量は推計472万トン、それによる経済損失は約4兆円に上ります。全体の半数を占める事業系食品廃棄量のうち、米類は約20%。また、家庭系食品廃棄量に含まれる米・麺類は7%とされていますが、米類の割合を4%と仮定して計算しました。

すると、米類の食品廃棄量は年間約56.6万トンと推定され、それを調理前の精米に換算すると約20.6万トンという結果に。米の廃棄量は、年間の精米生産量の3%以上に達し、米の需給バランスに大きな影響を与えているものと考えました。

提案1:官民一体で進めるフードロス削減策

Cチームは、フードロス削減に向けたアプローチとして次の2つを示しました。

| 1.不要な食材を買わない・買わせない 2.これまで捨てられていた食材を活用する |

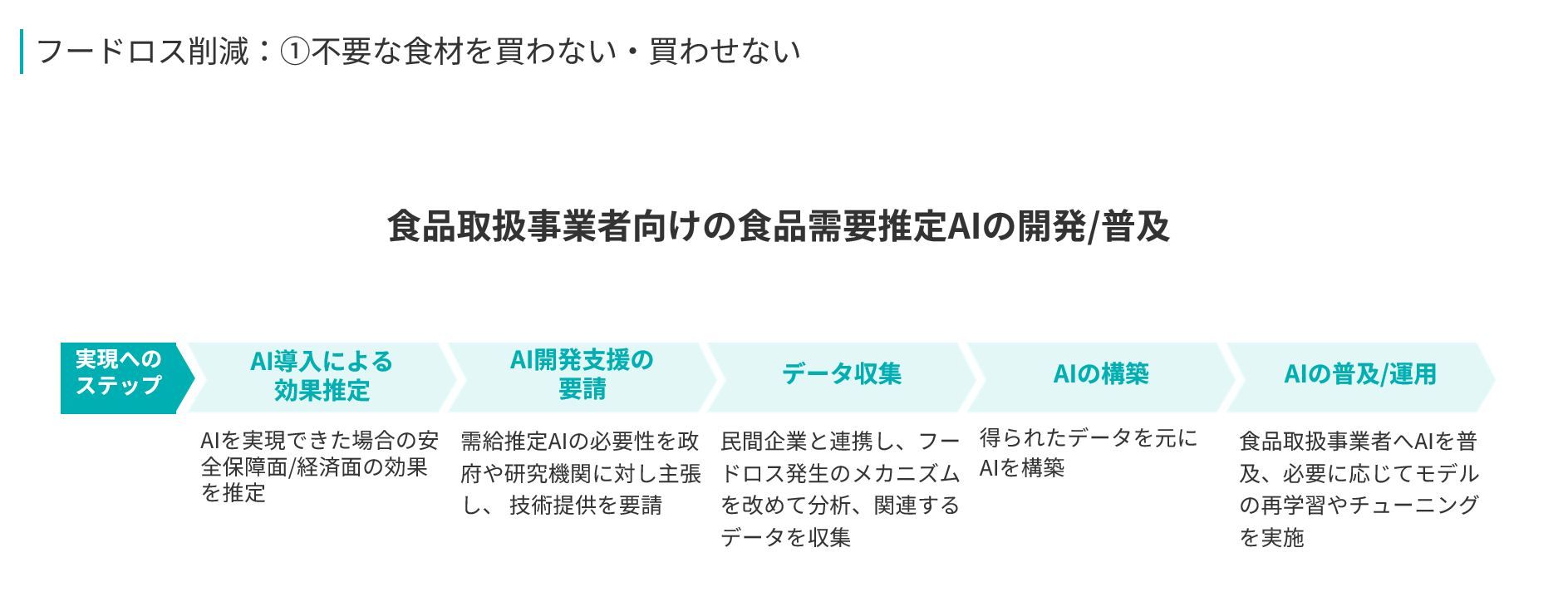

1つ目の具体的な対策として、Cチームは食品の需要量を推定するAIの導入を提案しました。フードロス発生のメカニズムを分析し、流通や消費に関わる多様なデータをもとにAIを構築するアイデアです。その狙いは、JAから食品取扱事業者に対してAIの普及・運用を促し、過剰な食品の購入を防止すること。その実現には、政府・研究機関の技術提携や、民間企業のデータ提供など、官民一体の連携が必要だということにも言及しました。

2つ目に掲げたアプローチの具体案として、Cチームは食品を日持ちさせる保存法と加工法の周知を立案しました。JAとして食品保存の新技術を開発するだけでなく、一般家庭にも保存法や加工法を発信していく取り組みです。農業振興と地域社会貢献を志すJAの経営理念に沿ったアイデアと言えるでしょう。

また、市場に出回らない規格外農産品の利用可能性と安全性についても、周知を試みようと提言しました。たとえば、粒の小さな規格外の米を混ぜたブレンド米も、浸水時間の調整などによって無駄なくおいしく食べられます。

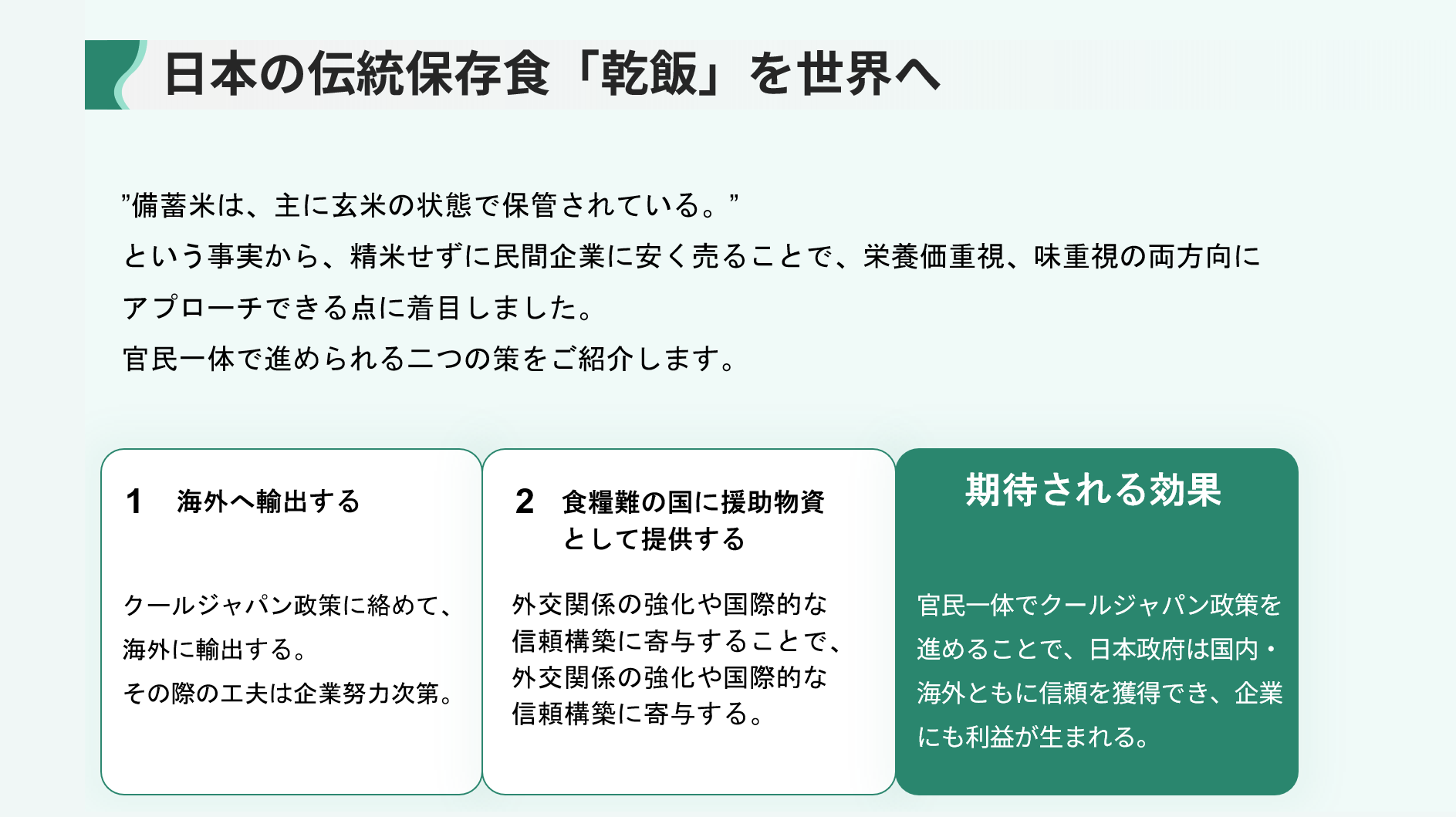

提案2:乾飯(ほしいい)を新たなクールジャパン戦略に!

Cチームは視点を変え、米需要の創出と、それに対応する供給側の体制整備によって、新たな需給バランスを構築しようと考えました。米需要の創出に向けてCチームが掲げたビジョンは、『日本の伝統保存食「乾飯(ほしいい)」を世界へ』です。

乾飯とは、炊いた米を乾燥させたもので、古くから兵糧や忍者の携行食として利用されてきた保存食のこと。そのような歴史をもつ乾飯を、新たなクールジャパン戦略の一つとして海外へプロモーションしようという発想です。

Cチームは乾飯のメリットとして、保存期間が長く軽量なため流通コストを抑えられる点や、味付けのバリエーションによって付加価値を高められる点を挙げています。グルテンフリー市場は拡大を続けており、乾飯ビジネスが参入するチャンスも広がっていると言えるでしょう。

また、食糧難の国に援助物資として乾飯を提供することで、外交関係の強化に寄与できる、と考えました。ただしCチームは、需要や供給の増減が価格にどう影響するかは、さまざまな要因が絡み合っているため一概には言えない、と慎重な姿勢を示しています。

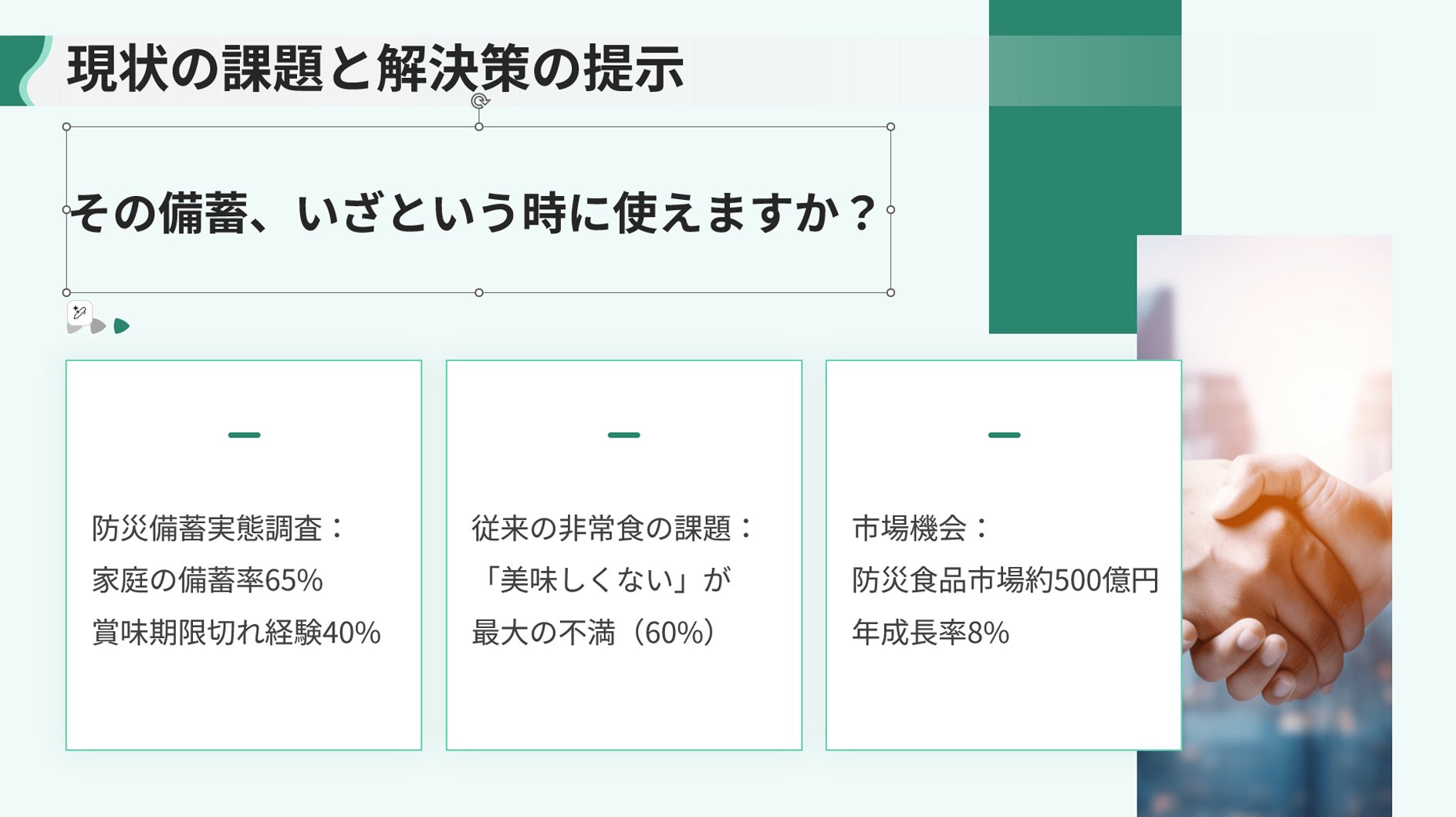

提案3:AIで実現する新たな防災の形「ローリングストック防災エコシステム」

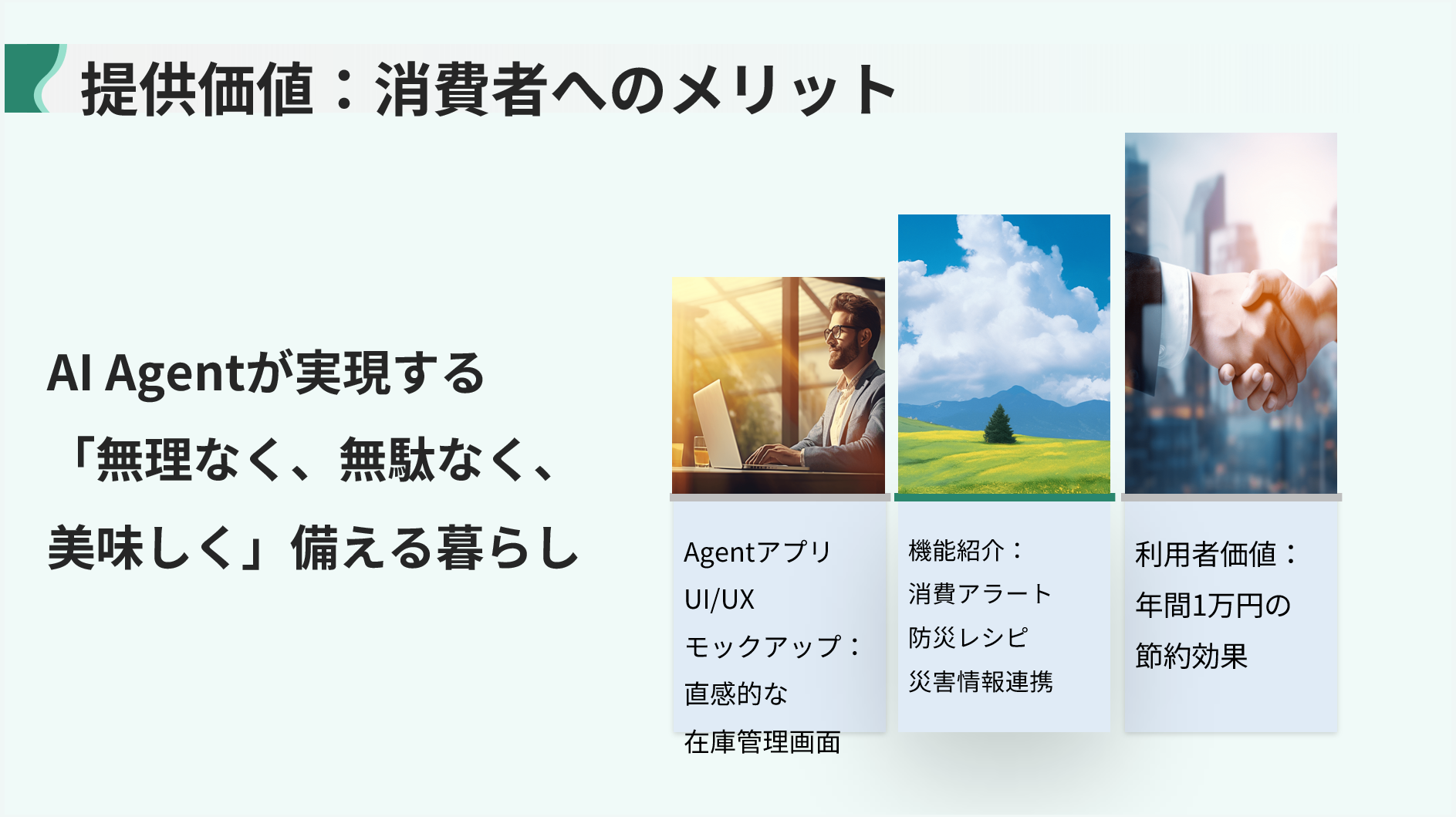

また、Cチームは「ローリングストック防災エコシステム」というアイデアを打ち出しました。ITを活用し、非常食の購入・消費・補充を一元管理するシステムです。このシステムによって、非常食は「おいしくない、管理が面倒」というネガティブイメージを払拭しようと考えました。

「冬眠密着包装」などの最新技術によって食品の長期保存を実現し、生活の中で無理なく循環する仕組みをシステムの要としています。循環を司るのは、専用のAI Agentアプリ。家庭の「防災マネージャー」として、非常食の消費期限をアラートで知らせるとともに、非常食を使ったおすすめレシピを提案。「無理なく、無駄なく、美味しく」備える新しい防災の形です。

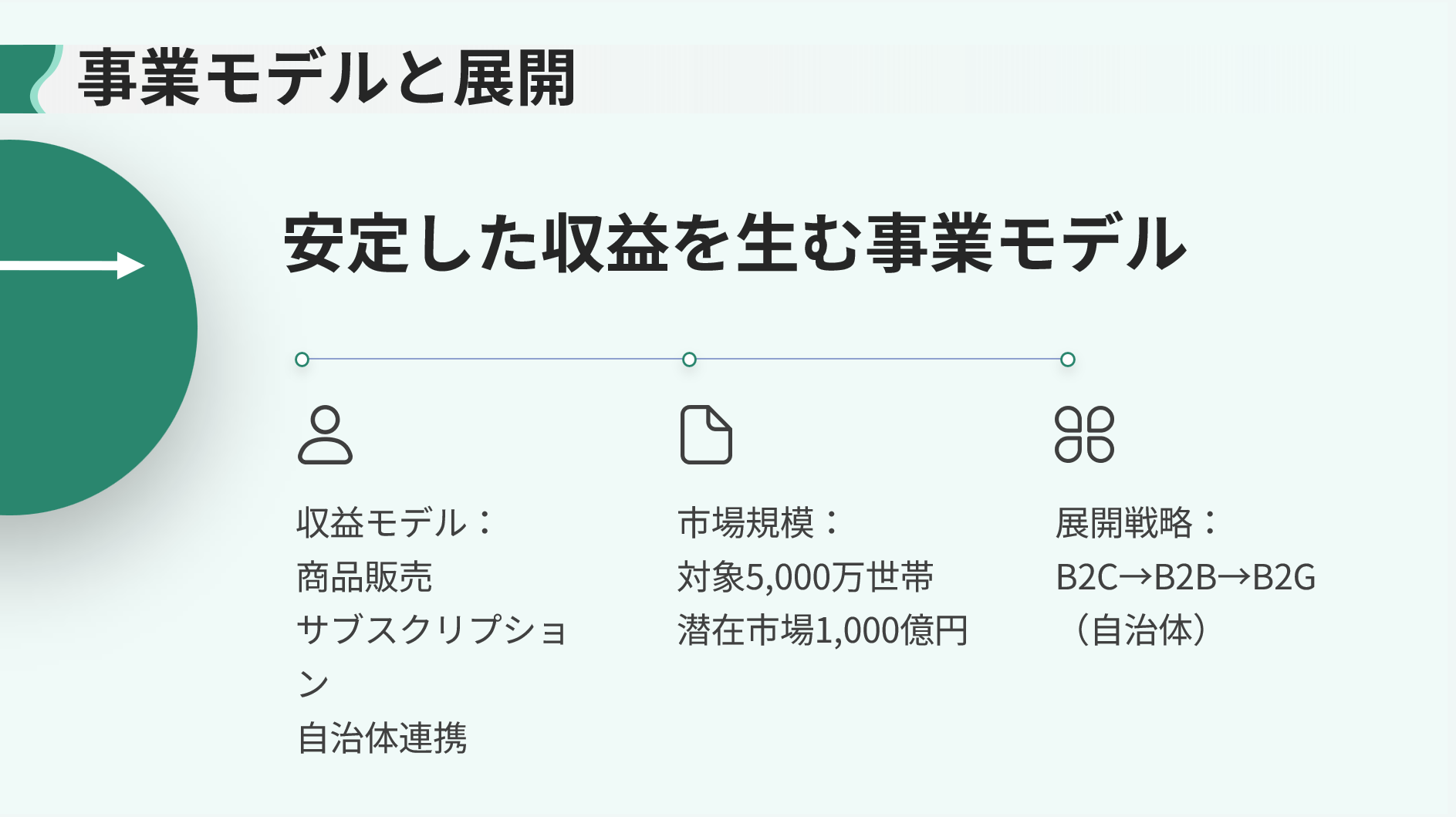

また専用アプリは、災害時に避難情報を共有する防災チャットボットの役割も担います。Cチームは、商品の販売収益だけでなく、アプリのプレミアム機能を提供することによって継続的な収益を見込めるとし、マネタイズ戦略についてもプレゼンテーションしました。自治体と連携し、地域全体の防災力を高めるソリューションとしての展開も視野に入れています。乾飯の生産とローリングストック防災エコシステムの運用を連携する可能性も考えられるでしょう。

【評価】「リサーチ力」と「過程」を高く評価

Cチームでとくに評価が高かった点は、「リサーチ力」と「過程」の2つ。

一つ目の「リサーチ力」では、2週間という限られた期間で過去のデータから原因を分析し、グローバル展開戦略という大きな可能性を秘めたユニークなアイデアに結びつけられたことが素晴らしかったです。

二つの目の「過程」では、チームメンバーが欠席になった際にも臨機応変に対応し、チームの役割分担を見直していったことが高く評価されました。

実践型の学びで培う真のビジネス力

Cチームから、「今後は、AI議事録自動作成ツールを活用してさらに情報共有の円滑化を図りたい」という声も上がりました。プロセスの見直しと改善策の提案は、業務改善に欠かせない要素です。ビジネスパーソンとして大きな成長を遂げた2週間だったと言えるでしょう。

Neuro Diveでは、成長の起爆剤となる擬似プロジェクトを、今後も定期的に開催する予定です。利用者にとって、自身のスキルレベルを確認したり、はたらく感覚を養ったりする場になることを願っています。Neuro Diveで身につく専門スキルや就労支援について興味のある方は、無料WEB説明会にご参加ください!

先端ITスキル向上を目指すあなたへ。

就労移行支援「Neuro Dive」は、IT系職種に必要なスキルを身に着け活躍を目指す就労移行支援サービスです。無料のダウンロード資料でサービスの特徴をチェック!

まずは資料請求から資料をダウンロードするNeuro Diveでは、AIを活用したデータ分析や業務効率化(RPA)のスキルを習得し活躍を目指せます。

希望者向けの個別面談付きWEB説明会に申し込む